仕事を辞めたいと感じる11の理由!年代別の特徴や辞める前にやっておきたい行動を解説

仕事が大変で休めない……もう辞めてしまいたい

今の仕事では将来性を感じられないから、転職のために仕事を辞めたい……

今まさにこの記事を読んでおられる方のなかには、今の会社が激務過ぎたり、自分の居場所を感じられなくなったりして、仕事を辞めたくなっている方もいるでしょう。しかし、仕事を辞めたからといって、誰もがスムーズに転職できるとは限りません。辞めたいのに辞める覚悟ができず、どうするべきか悩んでしまっている方もいるはずです。

本記事では仕事を辞めたいと感じる理由や仕事を辞めたくなる人の特徴、仕事を辞める前にやっておきたいことなどを紹介します。実際に仕事を辞めた人に調査したアンケート結果も解説しているので、仕事を辞めたくて悩んでいる人はぜひ参考にしてみてください。

\ あなたの転職活動を強力サポート! /

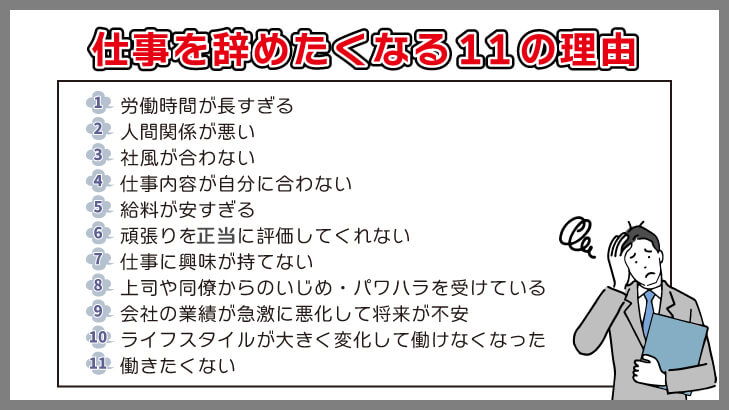

仕事を辞めたくなる11の理由

会社員やパート・アルバイトなど、社会に出て働いたことがある人なら、雇用形態に関係なく一度は「辞めたい」と悩んだ経験をお持ちではないでしょうか?

仕事を辞めたくなる原因は人それぞれですが、ある程度はパターンが決まっています。

ここでは、仕事を辞めたくなる理由として代表的なものを11個ご紹介します。辞めたい理由を分析して「本当に仕事を辞めることが正解なのか」を決める判断材料にすると良いでしょう。

- 労働時間が長すぎる

- 人間関係が悪い

- 社風が合わない

- 仕事内容が自分に合わない

- 給料が安すぎる

- 頑張りを正答に評価してくれない

- 仕事に興味が持てない

- 上司や同僚からのいじめ・パワハラを受けている

- 会社の業績が急激に悪化して将来が不安

- ライフスタイルが大きく変化して働けなくなった

- 働きたくない

1.労働時間が長すぎる

労働時間が長すぎることは、仕事を辞めたくなる代表的な理由の1つです。

毎日のように残業していると疲れがたまる一方で、リフレッシュする暇がありません。長時間残業が常態化している企業では土日の休日出勤も多く、全く休めないまま次の週が始まることもあるでしょう。

通勤にかかる時間にもよりますが、「毎日帰宅したらシャワーをあびて寝るだけの生活」という人もいるかもしれません。そのような日が続くと「この生活があと何十年続くのか…」と不安になり、仕事を辞めたくなるのは容易に想像できます。

労働時間の考え方は企業によって大きく異なります。昔ながらの日本型の企業では「残業時間が長いほど頑張りが評価される」という企業もあります。

労働時間の長さは業界やビジネスモデルによって大きく変わり、改善されることが難しいのが現状です。

例えば介護や看護師などの医療系の仕事は3交代で長時間労働を強いられるケースが多く、労働時間やプライベートのなさに悩む人も多いでしょう。

労働時間の長さを根本的に解決するなら転職サイトを利用するのがおすすめで、労働時間が短い傾向にある業界や職種を目指して転職活動をすることを視野に入れることになります。

2.人間関係が悪い

仕事を辞めたくなる原因としてよく挙がるのが、会社の人間関係です。

- 上司が嫌味の多い性格で、仕事の話をしたいのに口論になってしまう

- 職場で派閥ができてしまっていて、対立している者同士では仕事が進まない

- セクハラやパワハラが横行している など

厚生労働省「雇用動向調査結果の概況」によれば、「職場の人間関係が好ましくなかった」と回答した人の割合は女性でも男性でも上位に位置するという結果になりました。

正社員でもパート・アルバイトでも、会社に属して働く以上は「上司」「同僚・先輩・後輩」「部下」とそれぞれコミュニケーションを取りながら仕事を進めていくことになります。

どんな会社でも自分と合わない人は少なからずいて、苦手な人ともうまく付き合いながら仕事をしなければいけません。

ただ、多少のことは我慢できても、「理不尽に怒られる」「失敗を押し付けられる」など理不尽に感じることがあるとストレスが限界になり、仕事を辞めたくなる人もいるでしょう。

3.社風が合わない

自分が理想とする職種で働ける企業で入社したのに、「社風が合わない」という理由で早期退職になってしまう方もいます。

- 年功序列の考え方が根強く残っていて、在職年数が長い人が能力に関係なく管理職になる。若手は能力があっても下積みをさせられてしまう

- 男尊女卑の考え方があり、女性は男性のサポートやお茶くみなどの仕事が中心で責任ある仕事をさせてもらえない

社風は言い換えれば「社長や役員たちの性格や考え方」が現場に反映されたものであり、一度できあがった社風が変わることは社長交代などを除けばなかなかありません。

例えば地方の中小企業のなかには「女性営業は男性営業のサポートや受注業務、役員クラスへのお茶くみが仕事」と昭和のような価値観が続いている会社もまだまだあります。

どんどん営業に出て売り上げを獲得したいと思って入社した女性営業の方からみると社風が合っておらず、早期退職につながることもあるでしょう。

また企業によっては「体育会系の考え方が強い」「保守的な意見ばかり採用される」といった社風が根強く残っていることがあります。

社風によるミスマッチを防ぐには、「リクナビネクスト」や「リクルートダイレクトスカウト」などの転職サイトを利用して、アドバイスを求めながら転職活動をすすめることをおすすめします。

また、「転職会議」「Openwork」などの企業口コミサイトを利用することもおすすめです。今も働いている人や過去に働いた経験がある人が匿名で口コミを投稿しており、企業の社風をある程度把握することができます。

4.仕事内容が自分に合わない

給与や年間休日という待遇面の不満はなくても、仕事内容が自分に合わないことが理由で仕事を辞める人もいます。

- 営業希望で入社したのに「まずは現場で経験を積むこと」と指示されて長年現場で働いているが、一向に異動の事例はない

- 見込み客とじっくり関係性を作る営業がしたいのに、短期間のノルマばかり重視されてしまって理想とする営業ができない など

例えば、「営業部に配属される予定で製造業に入社した人が『経験のため』と現場配属された」といったケース。

早く営業として働きたいのに、希望していない仕事を長く続けることで不満がたまり、退職に至るケースも少なくありません。

また、なかなか仕事を覚えられずにミスを連発したり、自分の強みが活かせない作業ばかりを任されたりすることでも、仕事が自分に合っていないとモチベーションが低下することもあります。

5.給料が安すぎる

厚生労働省「雇用動向調査結果の概況」において、男性が仕事を辞めた理由として上位にランクインしたもののなかに、「給料が安い」があります。

- 基本給が18万円しかなく、基本給から算出される賞与の金額が少ない

- サービス残業が暗に認められており、労働時間と給与がまるで見合っていない

- 競合他社と比較して売り上げや利益も同じくらいのはずなのに、給与体系は明らかに自社のほうが安い など

当然のことではありますが、社会人が働くのはボランティアではありません。仕事の大変さや責任の重さ、労働時間の長さなどに見合う給料が受け取れないと、仕事を続けるモチベーションは上がりません、

しかし、実際には以下のように、給料が安いと感じる企業があるのも現実です。

- 基本給の設定が競合他社よりも低い

- 長時間労働をしているのにサービス残業を強要されて残業代がつかない

- 仕事を自宅に持ち帰っているが仕事扱いにならない

- 管理職に昇進して残業代がつかなくなったことで一般社員時代より年収が下がった

このように責任や労働の長さ・大変さに見合う年収が受け取れないと、仕事を辞めたくなるでしょう。

6.頑張りを正答に評価してくれない

頑張って仕事をして数字で実績を残しているのに、給与が上がるような評価をしてくれないと仕事を辞めたくなるかもしれません。

- 売り上げで結果を出しているのに評価項目に反映されない

- 会社に利益で貢献しても、賞与や基本給が一切上がらない

- 結果が出るまでの努力を認めてくれず、結果しか見ていない など

例えば営業部で働く人が事業所でトップの成績を出したのに賞与にほぼ反映されず、「よくやった」の一言で済まされ、目標未達ではお叱りを受けるような職場ではモチベーションは上がらないでしょう。

また、古い体質の企業では「女性だから」という理由だけで男性と同じ仕事をさせてくれず、アシスタントとしての給料しか受け取れないケースもあります。

頑張りが給与に反映されないと感じるときは、会社の評価システムや査定のルールを確認してみましょう。

そもそものルールとして実績が給与や賞与に反映されないようでは、今後どれだけ頑張っても成果に見合う報酬は受け取れません。

実績がお金に変わる仕組みがない場合、上司や人事部に給与アップの可能性があるかを聞いてみましょう。

もし、ほとんど給与アップが見込めないのであれば、より待遇の良い企業を探して転職活動をするのも1つの方法です。

7.仕事に興味が持てない

そもそも今の仕事に興味ややりがいを見いだせず、仕事を辞めたくなってしまうケースもあります。

- そもそも今の会社に入社したときは、滑り止めのつもりで仕事内容に興味がなかった

- 元はやりがいのある部署にいたが、興味のない部署に異動になってしまった

- 同期の華やかな活躍を見ているうちに、薬剤師の仕事にやる気がなくなってしまった など

例えば「事務など一見すると地味に見える仕事が中心であり、華やかで注目される仕事ではない」というケース。無駄な仕事ではないと心の中では分かっていても、誰でもできる仕事(実際はそんなことはありませんが)かつ縁の下の力持ちのような仕事に嫌気がさしてしまう人もいるかもしれません。

また、今の仕事が自分のスキルや経験を活かせないのも、仕事に興味を持てない原因になります。

自分がやりたかった仕事や自分に向いている仕事なら、仕事を極めようとしてどんどん新しい知識を会得しようと努力する人は多いです。逆にやりがいのない仕事だと感じてしまうとスキルアップへのモチベーションが上がらずにダラダラと仕事をしてしまうこともあるでしょう。

8.上司や同僚からのいじめ・パワハラを受けている

仕事は充実して順調でも、上司や同僚からのハラスメントが発生している職場では早期退職の可能性が高くなります。

- 上司からのパワハラ発言が日常的に行われていて、精神的に辛い

- 女性社員に対するセクハラが横行している

- お客様からも理不尽なクレーム(いわゆるカスハラ)を受けている など

ひとくちに「ハラスメント」といっても、その種類はさまざまです。よく登場するのが「セクハラ」「パワハラ」です。

| セクハラ | ・異性の上司や先輩に性的な嫌がらせを受けてしまう ・上司に身体を触られる |

| パワハラ | ・長時間にわたって人格を否定するような叱責をする ・上司の責任を部下になすりつける ・上司や先輩から無視されて職場で孤立してしまう |

人間性を否定するような扱いや、性的ないやがらせを受けた状態では仕事どころではありません。多くの人は自分の身を守るためにも部署異動や退職という選択肢を考えるはずです。

ハラスメントの対策には人事や他部署の上司などへの相談などがありますが、相談しても状況がよくなるとは限りません。証拠集めなどの対応に時間がかかり、ますます精神的に疲れてしまうことも考えられます。

どうしても状況が好転しそうにないと感じたときは、自分を守るためにも転職・退職を考えたほうが良いでしょう。

9.会社の業績が急激に悪化して将来が不安

従業員が会社を辞めたくなる要因として、「企業に将来性を感じない」というケースもあります。

- 新型コロナで急速に悪化した業績が全く回復しない

- 物価や人件費が高騰していて会社の利益を圧迫していて、賞与が支払われなくなった

- 若い世代や中堅以上の世代まで希望退職者を募るようになった など

経営状況が長く悪化したまま改善しなかったり、仕事量は一切減らないのに給与やボーナスが減少したりすると「近いうちに倒産してしまうのでは?」「ここから成長するのは難しいのでは?」と不安に感じるかもしれません。

実際、売り上げが低迷して資金繰りが悪化すれば利益を残すために人件費を削減する必要性が生じます。中長期的な給料・ボーナスのカットやリストラなど、労働者にとって好ましくない状況になる可能性も否定できません。

特に「飲食業」などブームに乗って大きく成長してきた企業の場合、ブームが過ぎ去ると大きく業績が悪化することもあります。時代の変化についていけない体質の企業で働いていることを自覚してしまうと、ますます辞めたい気持ちが強くなるでしょう。

10.ライフスタイルが大きく変化して働けなくなった

結婚や出産、育児、介護など、ライフスタイルが大きく変化したときに今までと同じ働き方を続けることが難しくなり、会社を辞めたいと思う人が増えるでしょう。

- 結婚を機に配偶者の実家がある隣県に引っ越しすることになった

- 子育てを優先したい気持ちが強くなり、フルタイムではなくパートタイムで働くことを希望するようになった

- 親の介護に専念する必要があり、仕事を続けることができなくなった など

特に女性は男性にはできない「出産」という一大イベントのために産休を取り、出産後も育休を取得して長期にわたって会社を離れることになります。なかにはライフスタイルの変化から復職が難しく、退職を選択する人もいるかもしれません。

「令和4年雇用動向調査結果の概要」によれば女性の転職入職者が前職を辞めた理由として「結婚」「出産・育児」「介護・看護」の割合が3.9%ありました。

年齢としては25~29歳が結婚や出産、介護を理由に辞める比率がもっとも高く、女性の働き方にライフスタイルの変化が強く影響していることが分かります。

もちろん、育児や介護は女性に限った話ではなく、男性にとっても重要な問題です。親の介護が発生すると長時間の残業やフルタイム出勤が難しくなり、介護しながらでも働ける企業に転職を検討することになるかもしれません。

11.働きたくない

「何となく疲れて働きたくない」といった、明確な理由がないのに仕事を辞めたいというケースもあります。

- 特に理由はないが、仕事と通勤だけの人生に疲れてしまった

- 常に仕事のことばかり考えてしまい、リフレッシュできずに仕事のモチベーションが上がらない など

本人は気にしていないつもりでも、業務時間が長かったり人間関係のストレスがたまったりして、気が付いたら仕事の意欲を失っていることもあるかもしれません。

意欲がない状態で仕事をするとミスが増えて評価が下がり、ますますストレスから抜け出せずに辞めたくなる、ということも考えられます。

【年代別】仕事を辞めたくなる理由は何?年代ごとの特徴とは

「仕事を辞めたい」という考えは、どの年齢でも頭をよぎる可能性があります。ただ、どのような理由で退職したい・会社を辞めたいと感じるかは年齢によってある程度似たような傾向があるようです。

ここでは20代・30代・40代・50代にわけて、仕事を辞めたくなる理由として多いものをご紹介します。

なお、年代ごとに仕事を辞めたくなる理由の根拠として、厚生労働省の「令和2年転職者実態調査の概況」を活用しています。

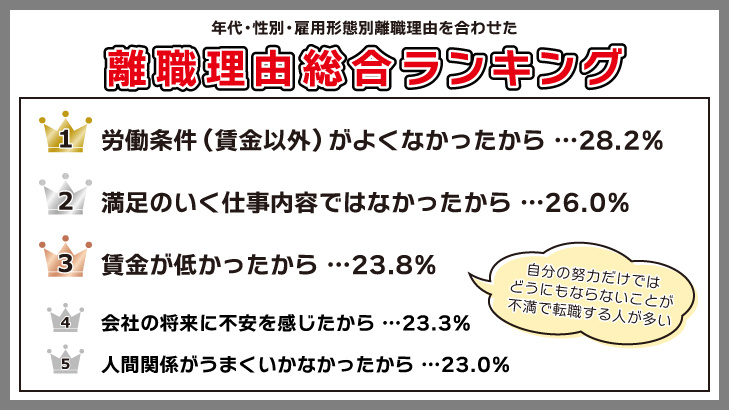

まず、「性別」「年齢」「雇用形態」などごとの離職理由を総合した平均値は以下のようになります。

| 主な離職理由 | 割合(%) |

|---|---|

| 労働条件(賃金以外)がよくなかったから | 28.2 |

| 満足のいく仕事内容ではなかったから | 26.0 |

| 賃金が低かったから | 23.8 |

| 会社の将来に不安を感じたから | 23.3 |

| 人間関係がうまくいかなかったから | 23.0 |

| 他によい仕事があったから | 16.1 |

| いろいろな会社で経験を積みたいから | 15.9 |

| 能力・実績が正当に評価されないから | 15.3 |

| 安全や衛生等の職場環境がよくなかったから | 10.2 |

| 雇用が不安定だったため | 8.3 |

| 結婚・出産・育児のため | 6.2 |

| 病気・怪我のため | 4.0 |

| 介護・看護のため | 2.7 |

| 家族の転職・転居のため | 2.2 |

| その他 | 14.8 |

令和2年転職者実態調査の概況によると、「自己都合」による離職理由としてもっとも多かったのが「労働条件(賃金以外)」が良くなかったから」で、次いで「満足のいく仕事内容ではなかったから」の26.0%が続きます。3番手に来るのが「賃金が低かったから」で回答比率は23.8%です。

「人間関係がうまくいかなかったから」も23.0%と高い水準でしたが、それよりも仕事内容や賃金など根本的な部分で不満を感じているようです。

労働条件や仕事内容、賃金の低さといった、自分の努力だけではどうにもならないことが不満の上位にランクインしていることがわかります。

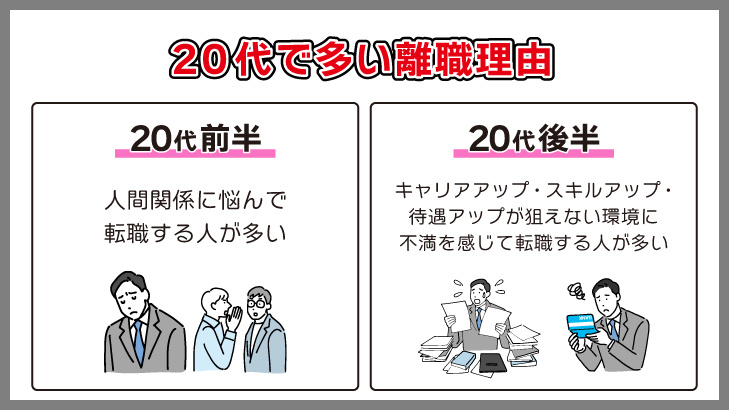

20代は給与の低さと仕事内容の合わなさに不満を持つケースが多い

令和2年転職者実態調査の概況によると、20代の主な離職理由は以下のようになっています。

| 主な離職理由 | 20~24歳の割合(%) | 25~29歳の割合(%) |

|---|---|---|

| 満足のいく仕事内容ではなかったから | 25.2 | 31.4 |

| 能力・実績が正当に評価されないから | 10.5 | 10.1 |

| 賃金が低かったから | 23.8 | 31.3 |

| 労働条件(賃金以外)がよくなかったから | 22.3 | 25.5 |

| 安全や衛生等の職場環境がよくなかったから | 9.4 | 5.9 |

| 人間関係がうまくいかなかったから | 38.4 | 22.4 |

| 雇用が不安定だったため | 10.0 | 6.0 |

| 会社の将来に不安を感じたから | 22.5 | 25.4 |

| 結婚・出産・育児のため | 6.5 | 10.8 |

| 介護・看護のため | 0.2 | 0.7 |

| 病気・怪我のため | 3.0 | 6.7 |

| 他によい仕事があったから | 10.3 | 20.1 |

| いろいろな会社で経験を積みたいから | 27.6 | 20.9 |

| 家族の転職・転居のため | 0.8 | 2.5 |

| その他 | 17.8 | 11.5 |

同調査で20代前半の人の離職理由をみると「人間関係がうまくいかなかったから」が38.4%ともっとも高くなりました。20代前半は新卒で会社に入社してから日が長くなく、社会人特有の人間関係に悩む人が多いと考えられます。

20代後半の離職理由に絞ると「満足のいく仕事内容ではなかった」が31.4%ともっとも高くなっていました。2番目には「賃金が低かったから」が31.3%で続く結果になりました。

20代後半の人にとって、キャリアアップ・スキルアップ・待遇アップが狙えない環境に不満を感じるケースが多いようです。

30代・40代は労働条件の悪さや評価されないことで辞めたくなるケースが多い

令和2年転職者実態調査の概況によると、30代・40代の主な離職理由は以下のようになっています。

| 主な離職理由 | 30~34歳の割合(%) | 35~39歳の割合(%) |

|---|---|---|

| 満足のいく仕事内容ではなかったから | 19.2 | 25.0 |

| 能力・実績が正当に評価されないから | 15.4 | 17.6 |

| 賃金が低かったから | 25.5 | 22.9 |

| 労働条件(賃金以外)がよくなかったから | 36.7 | 25.9 |

| 安全や衛生等の職場環境がよくなかったから | 9.0 | 9.4 |

| 人間関係がうまくいかなかったから | 18.5 | 18.0 |

| 雇用が不安定だったため | 9.2 | 6.3 |

| 会社の将来に不安を感じたから | 25.1 | 29.1 |

| 結婚・出産・育児のため | 10.2 | 9.1 |

| 介護・看護のため | 3.9 | 1.4 |

| 病気・怪我のため | 2.0 | 4.1 |

| 他によい仕事があったから | 20.7 | 16.3 |

| いろいろな会社で経験を積みたいから | 17.6 | 15.9 |

| 家族の転職・転居のため | 1.6 | 2.7 |

| その他 | 10.7 | 15.8 |

| 主な離職理由 | 40~44歳の割合(%) | 45~49歳の割合(%) |

|---|---|---|

| 満足のいく仕事内容ではなかったから | 29.1 | 20.9 |

| 能力・実績が正当に評価されないから | 13.0 | 24.2 |

| 賃金が低かったから | 19.5 | 26.1 |

| 労働条件(賃金以外)がよくなかったから | 29.1 | 29.2 |

| 安全や衛生等の職場環境がよくなかったから | 15.7 | 9.1 |

| 人間関係がうまくいかなかったから | 20.5 | 21.0 |

| 雇用が不安定だったため | 8.8 | 9.4 |

| 会社の将来に不安を感じたから | 23.3 | 19.6 |

| 結婚・出産・育児のため | 4.3 | 1.5 |

| 介護・看護のため | 2.0 | 3.0 |

| 病気・怪我のため | 2.5 | 3.1 |

| 他によい仕事があったから | 15.3 | 14.3 |

| いろいろな会社で経験を積みたいから | 12.0 | 8.6 |

| 家族の転職・転居のため | 1.9 | 4.2 |

| その他 | 15.9 | 13.3 |

同調査で30代・40代の離職理由をみてみると、「賃金以外の労働条件がよくなかったから」「能力・実績が正当に評価されないから」という理由が20代よりも多くなっています。

30代や40代は家族を持つ人も増えることから、家族のためにもより良い待遇で働くことを目指すようになります。賃金そのものよりも、長く安定して働けるのか、能力が正当に評価されて昇進を目指すことができるのか、といった長い目線で安定して働けるかを重視しているように思えます。

50代は自分の技能・能力を活かせる会社を選ぶ傾向にある

50代になると、自身のスキルや能力を認めてくれる企業を選ぶ傾向が強いようです。

令和2年転職者実態調査の概況によると、50代の転職者が現在の職場を選んだ主な理由は以下のとおりになっています。

| 主な離職理由 | 50~54歳の割合(%) | 55~59歳の割合(%) |

|---|---|---|

| 現在の仕事内容・職種に満足がいくから | 39.0 | 47.9 |

| 自分の技能・能力を活かせるから | 40.6 | 44.8 |

| 地元だから(Uターンを含む) | 14.3 | 12.5 |

| 賃金が高いから | 6.9 | 13.6 |

| 労働条件(賃金以外)がよいから | 24.4 | 14.9 |

| 安全や衛生等の職場環境がよいから | 7.8 | 3.1 |

| 会社の規模・知名度のため | 7.3 | 6.0 |

| 会社に将来性があるから | 7.8 | 8.3 |

| 転勤が少ない、通勤が便利だから | 26.5 | 16.9 |

| 前の会社の紹介 | 8.3 | 12.5 |

| その他 | 25.7 | 21.5 |

50代の人が今の会社を選んだ理由として、もっとも比率が高かったのは「現在の仕事内容・職種に満足がいくから」「自分の技能・能力を活かせるから」というものでした。

50代は20~40代と比べて、自分から転職することは容易ではありません。いまの職場が自分のスキルを存分に活かせるなら定年退職まで働こうと考える人が多いはずです。

一方、今の会社で「自分のスキルが活かしきれていない」と不満を持っている場合、スキルを活かせる競合他社から部長職・課長職といった重要なポジションと待遇で引き抜きのスカウトをされたら、転職を考える人も多いでしょう。

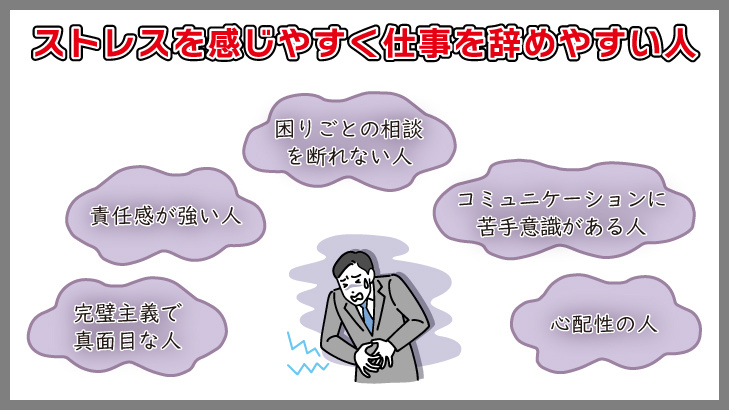

仕事を辞めたくなる人の特徴!ストレスを感じやすい人もいる

誰しも一度は「仕事を辞めたい」と頭をよぎった経験があるでしょう。ただ、「辞めたい」という気持ちが出やすいか、出にくいかは人によって変わります。

ストレスを感じやすい人は他の人にとっては大したことないと思うような問題やトラブルでも、仕事を辞めたくなることがあります。逆に、同じくらいの仕事量なのに、辞めたいと思う気持ちが起きにくい人もいます。

ここでは、ストレスを感じやすく、仕事を辞めたい気持ちが強くなりやすい人の特徴を紹介します。今回紹介する特徴に当てはまる人は自身の考え方を見直して、ストレスの軽減を図るなど対策をしてみましょう。

具体的に、「仕事を辞めやすい人」「ストレスがたまりやすい人」の特徴は以下のとおりです。

- 完璧主義で真面目な人

- 責任感が強い人

- 困りごとの相談を断れない人

- コミュニケーションに苦手意識がある人

- 心配性の人

完璧主義で真面目な人

真面目で完璧主義な人は仕事で大きな成果を上げる可能性もありますが、必要以上に完璧主義になってしまうと大きなストレスを抱えることになります。

「どんなに小さな仕事でも一切のミスなく完璧にこなさないといけない」と考えるのは大いに結構ですが、実際にはミスなく完璧にできることは少ないです。

上司の指示をほぼクリアしているのに、ほんの少しのミスで「全てが台無しだ」と思ってしまうとこだわりの強さがストレスに変換されることもあります。

また、真面目すぎるあまり1つの小さなミスを後悔してしまい、仕事に集中できなくなって大きなミスを起こしてしまう可能性もあるでしょう。

責任感が強い人

責任感が強いというのは、仕事を遂行するうえで非常に頼りになる性格です。ただ「最後までやり切らなければいけない」「周囲の期待を裏切ってはいけない」という気持ちは人一倍強く、プレッシャーを感じやすいという欠点もあります。

適度なプレッシャーは仕事のレベルアップや目標達成のために必要不可欠なものですが、過剰にプレッシャーを感じるのは精神的に参ってしまう原因になることがあります、

精神的なプレッシャーに加えて残業や休日出勤が続くと体力的にも疲弊し、疲れがピークを迎えると仕事への熱意を失ってしまうことも考えられます。

また、全力で取り組んだ仕事が失敗したときに必要以上に自分を責め、責任を取るように辞めてしまうようなこともあるでしょう。

困りごとの相談を断れない人

どんなに忙しくても上司からの指示や周囲からのお願いごとを断れない性格の人も、ストレスをためやすい性格のため注意が必要です。

自分が忙しい状況でも周囲からの頼みを断れないと、ストレスがたまるのは当然です。

処理しきれないほどの仕事を任されてしまうと自分の仕事が納期に間に合わなかったりクオリティが落ちてミスをしたりすることもあります。

同僚の頼みを聞いていたことでミスが出て上司に叱責されると、後悔や自己嫌悪によってますますストレスを溜め込むことが考えられます。

チームで仕事をする以上はほかの人の仕事を引き受けることもときには必要ですが、自分の仕事を遅らせるのは本末転倒です。

仕事を余分に引き受けるなら、自分が本来持っている仕事に影響がない範囲にするべきで、それ以上の頼み事はきっぱりと断って問題ありません。

周囲から仕事を振られ過ぎて本来の業務に支障が出る場合は直属の上司に相談しましょう。部下に適切な仕事量を割り振るのは上司の役割です。

コミュニケーションに苦手意識がある人

会社員である以上、どのような業種・職種でも、人と人とのコミュニケーションは必ず発生します。

営業職なら上司・同僚・部下に加えてお客様を第一優先に応対する必要があり、柔軟な対応力や高いコミュニケーション能力が求められます。

営業だけでなく、あまりコミュニケーション能力を必要としない職種でも同様です。例えば製造工場の現場作業員の場合。前後の製造工程の担当者と連携して作業を進めないと効率が下がったり、不良品を製造してしまったりといったトラブルを発生させることになります。また、お客様が工場見学に訪れた際は製造工程について質問に答えることも多く、「黙々と仕事をしていれば対人関係は不要」というイメージとは異なる場合があります。

どのような仕事でも大なり小なりコミュニケーションが必要なので「なるべく人と会話するのは避けよう」という姿勢では、職場での連携に支障が生じて仕事でトラブルの原因になります。

また、取引先が相手のときにコミュニケーションに難があると自分だけでなく会社全体の信用を損なう可能性もあります。

まずは、仕事を成功させるためにも可能な限り周囲とコミュニケーションを取るように努力することが大切です。

ただ、職場によってはパワハラなどが横行して、まともにコミュニケーションが取れないこともあるでしょう。

もし「どうしても上司や同僚とコミュニケーションを取ることが苦痛に感じる」という場合、会社そのものが自分に合っていない可能性もあります。

心配性の人

心配性の人は、自分が担当してきたさまざまな仕事について「ミスはなかったのかな…?」「何か指摘されたらどうしよう…」と心配してしまい、気持ちが張りつめがちです。

実際には何も指摘されることはないのに、不安ばかりが大きくなってストレスを溜め、「仕事を辞めたい…」という気持ちにつながってしまうことが考えられます。

また、心配性が過ぎると仕事の効率が悪くなり、上司や先輩から叱責されてますます自信を失うという悪循環に陥りがちです。

- ミスをしないか慎重に作業するあまり所要時間を大きく超えてしまう

- まだ何もミスをしていないのに「自分のせいで迷惑をかけたらどうしよう」という思いから仕事を始められない

- 人に嫌われていないか心配するあまり、仕事の依頼を受けすぎて自分の仕事が進まなくなってしまう

ミスを発生させないことは仕事にとって大切なことですが、過剰に心配してしまうと上記のように、仕事の効率を大きく落として周囲から叱責を受ける可能性もあります。

慎重な点が「積極性に欠ける」というマイナスの評価になると、昇格・昇進にも影響するかもしれません。

仕事を辞めたいと思った人はどんな行動をした?100人にアンケートを取った結果を紹介

今まさに仕事を辞めたいと悩んでいて、辞める決心がつかない人も多いのではないでしょうか。仕事を辞めるか判断できないときは、ほかの人の意見や感想を聞いてみるのがおすすめです。

他の人がどのようなことで悩み、どのように退職の決意を固めたかを知ることで、ご自身が退職するか仕事を続けるかを判断するきっかけになることがあります。

ここでは、過去に「仕事を辞めようか本気で悩み、その結果退職した経験がある人」から回答してもらったアンケート調査の結果をご紹介します。

仕事を辞めたいと思っていても、今はまだ仕事を辞める決断ができていない人はぜひ参考にしてみてください。

| 調査の目的 | 正規雇用の仕事を辞めたいと本気で考えて実際に退職した人向けのアンケート |

| 調査人数 | 100人 |

| 調査方法 | インターネットリサーチ |

| 調査実施期間 | 2024年8月20日 |

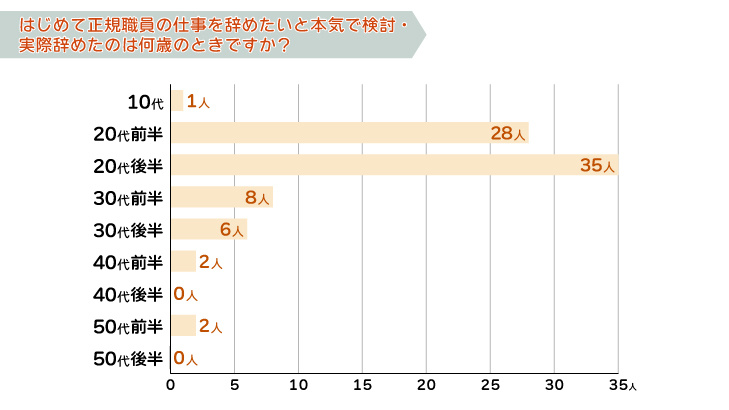

はじめて正規職員の仕事を辞めたいと本気で検討・実際辞めたのは何歳のときですか?

正規職員(正社員)の仕事を辞めたいと本気で検討をしたり、実際に辞めたりした年齢について、100人の方の回答は以下のとおりになりました。

| 年代 | 票数 | 比率 |

|---|---|---|

| 10代 | 1人 | 1% |

| 20代前半 | 28人 | 28% |

| 20代後半 | 35人 | 35% |

| 30代前半 | 8人 | 8% |

| 30代後半 | 6人 | 6% |

| 40代前半 | 2人 | 2% |

| 40代後半 | 0人 | 0% |

| 50代前半 | 2人 | 2% |

| 50代後半 | 0人 | 0% |

一般的に転職に適した時期は20代~30代といわれていますが、今回のアンケート調査では20代前半~20代後半にかけて、真剣に仕事を辞めようと検討したり、実際に辞めたりした人が多いという結果になりました。

40代以降は仕事を辞めようと真剣に検討した人や、実際に辞めた人はほとんどいないという結果でした。

いま30代の方で、転職しようか迷っている人は、なるべく早いうちに「辞めるか、残るか」を検討するほうが良いでしょう。30代後半になると辞める決断をする人が一気に少なくなるため、30代前半がラストチャンスといえます。

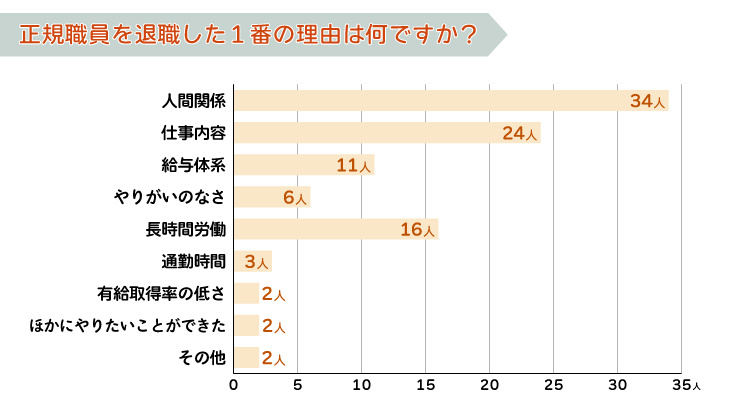

正規職員を退職した1番の理由は何ですか?

正規職員を退職した、もっとも大きな原因を調査したところ、以下のような結果になりました。

| 原因 | 票数 | 比率 |

|---|---|---|

| 人間関係 | 34人 | 34% |

| 仕事内容 | 24人 | 24% |

| 給与体系 | 11人 | 11% |

| やりがいのなさ | 6人 | 6% |

| 長時間労働 | 16人 | 16% |

| 通勤時間 | 3人 | 3% |

| 有給取得率の低さ | 2人 | 2% |

| ほかにやりたいことができた | 2人 | 2% |

| その他 | 2人 | 2% |

正社員を辞めた原因として、もっとも多かったのが「人間関係」でした。次いで「仕事内容」「長時間労働」と続きます。今回の調査では、人間関係が仕事を辞めたい気持ちに作用する効果が非常に大きいことが分かりました。

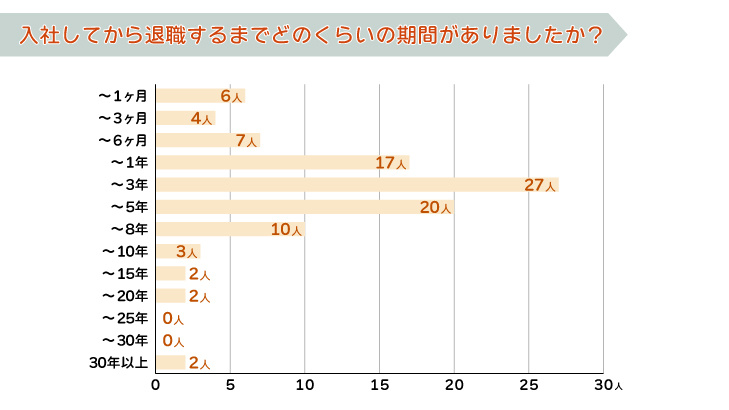

入社してから退職するまでどのくらいの期間がありましたか?

新卒または中途採用で入社してから退職するまでの期間について聞いたところ、以下のような結果になりました。

| 期間 | 票数 | 比率 |

|---|---|---|

| ~1ヶ月 | 6人 | 6% |

| ~3ヶ月 | 4人 | 4% |

| ~6ヶ月 | 7人 | 7% |

| ~1年 | 17人 | 17% |

| ~3年 | 27人 | 27% |

| ~5年 | 20人 | 20% |

| ~8年 | 10人 | 10% |

| ~10年 | 3人 | 3% |

| ~15年 | 2人 | 2% |

| ~20年 | 2人 | 2% |

| ~25年 | 0人 | 0% |

| ~30年 | 0人 | 0% |

| 30年以上 | 2人 | 2% |

入社してから退職するまでの期間として、10人以上の回答になったのは「~1年」「~3年」「~5年」「~8年」となりました。入社1年未満の人が辞める比率が低いことが分かります。これは、短期間で退職することで、転職活動の面談で「がまんできない」「すぐに辞める」など悪い評価につながることを避けるためと考えられます。

また、入社から10年以上が経過すると、退職せずにそのまま現在の企業で働き続ける人が多いようです。

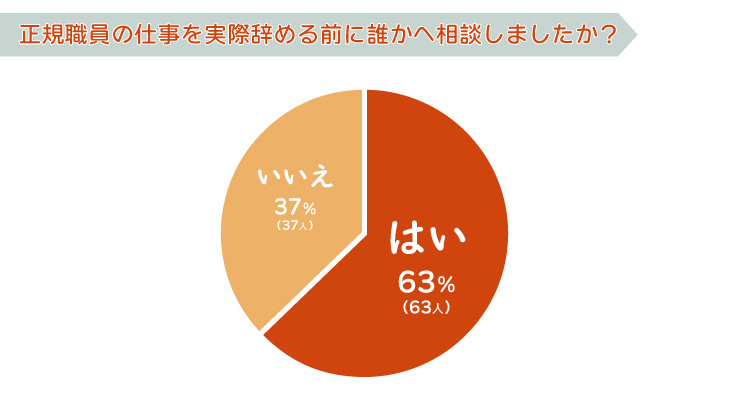

正規職員の仕事を実際辞める前に誰かへ相談しましたか?

正規職員を退職したときに誰かに相談したかを調査したところ、以下のような結果になりました。

| 回答 | 票数 | 回答の比率 |

|---|---|---|

| はい | 63人 | 63% |

| いいえ | 37人 | 37% |

退職するにあたり、周囲の人に相談したケースがやや多いという結果になりました。

1人で悩んでいると辞めるべきか続けるべきか決められずに時間ばかり経過して、転職活動でどんどん不利になってしまうことが考えられます。

信頼できる先輩や同僚など、相談できる人がいればアドバイスの内容を吟味したうえで、退職するかの判断ができるようになります。

特に「他社から転職してきた先輩・同僚」は、過去に仕事を辞めるべきか葛藤している経験があるので、悩みを打ち明けやすいでしょう。その人がどうやって辞めることを決断したかを知ることで、退職する・しないを判断する参考になるでしょう。

正規職員の仕事を辞めるきっかけとなった具体的なエピソードを教えてください

ここでは、正規職員を退職するきっかけになった出来事として、具体的なエピソードを集めました。

週六連勤、毎日残業ばかりで体がヘトヘトになってしまい、また有給消化しようとした際、上司に「ダメです。使えません。」と理由も言われずに、ただ否定ばかりされたから。

育休中に県外へ引っ越し、通勤時間が1時間30分になりました。通勤手当にも上限があり、毎月6000円自己負担で通勤しておりました。会社からは規定だからとつっぱねられ、会社にしがみつく理由もなかったので退職しました。

昭和の体制が残る会社でしたが、地方の企業ではかなり有名な会社でした。モラハラ、パワハラは当たり前のように行われ、毎日のように飲み会が強制参加で行われるような状態でした。基本的にお酒に弱い私は飲み会がかなりきつかったです。酒癖が悪い先輩や上司のパワハラを受け止めたり、自分がいかに出来ない社員なのかを諭されたりと精神的にきつい状態でした。勤務時も先輩や上司の顔色を窺いながら勤務していたため、胃潰瘍は当たり前で、心身共に不具合が出る状態でした。そういうこともあって逃げるように辞めた経験があります

仕事のやり方を上司に相談しても知らないと言われたり、そのせいで失敗したら全部こっちの責任にされたことが何回もあった。

田舎だからか同格でも、電話対応、来客対応、給湯室関連の仕事や雑用は女性のみがやることになっており、男女差別を感じたし女性は出世や業務内容の改善が見込めなそうだったから退職致しました。(男性社員が女性社員に対して差別的な職場の雰囲気だったので)

怒鳴り声やパワハラが横行していて、居心地が悪かったです。事務でしたが、飲み会の接待幹事なども強制で、自分が10年後も続けていけるとは思えなかったためです

当時は汎用機系のITエンジニアでした。現場リーダーができもしない計画を立てて、それに従って作業すると毎日終電まで働いても遅れる一方でした。にもかかわらず、「こうすればできる」と机上の空論を振りかざしたり、スケジュール通りに行かない私に嫌味を言ったり、さらに上のマネージャーには進捗遅れを隠すなど終わりの見えないデスマーチでした。疲れ果てて鬱っぽくなり、辞めました。

私は求人広告の営業をやってましたが、人手不足で本来の業務以外のものをやらされたり覚える量が多過ぎてパンクして夜に眠れなくなりました。なので辞めようと思いました。

仕事を辞めた具体的なエピソードは人それぞれですが、やはりパワハラを含めた「人間関係」を苦にして辞める人が多い印象です。人間関係は片方が異動すれば解消しますが、異動がないとずっと辛い思いをし続けることになります。

特に、小規模な会社や事業所では人事異動が発生することが少なく、長年にわたって同じ上司の下で働くということも少なくありません。パワハラやセクハラ、嫌がらせなどを長期間受け続けるとストレスから心身に不調をきたす可能性も否定できません。

人間関係の改善が難しい職場の場合、解決策として転職を選ぶのは大いに考えるべきです。

ただし、転職活動の面接のときに「人間関係が悪いから退職した」とそのまま伝えず、「周囲と連携しながら仕事をしたい」といった前向きな表現を工夫すると良いでしょう。

最後に現在、退職を検討している方にアドバイスがあればお願いします

ここでは、会社を辞めようか検討している方に向けて、経験者からのアドバイスを集めました。退職・転職するか決断できない方は、ぜひ参考にしてみてください。

ある程度辛いことなら我慢するのも大切ですが、精神や体に影響が出てしまってはもとも子もいないので、パワハラなどをされたらすぐに退職するのがオススメです。

選り好みしなければ仕事なんていくらでもあり働きながら次の仕事を探せばいいのでズルズルと嫌な仕事続けるならスパッと辞めたほうがいい

自分の努力で状況が変えられるなら今の会社で頑張るのもよいと思います。しかし、ひとりの力でどうにもならないのであれば転職をした方が日々を楽しく過ごせると思います。

我慢して会社にしがみつくことはないです。パワハラやモラハラする上司がいれば辞めて他の仕事を探した方が精神衛生上良いです。我慢して体調崩す方がよっぽど人生にマイナスです。

入社時に少しでもおかしいなと気付いた点がある場合、それが解消されることは少ないように感じる。違う会社の友達に客観的な意見をもらう等して参考にしつう退職を検討すると良いと思う。

自分が無理だと思う環境で頑張り続ける必要はないと思います。自分の能力をもっと活かして健康的に働ける職場はたくさんあるので、退職するのは悪いことでは全く無いです。

退職を検討している場合は、自分自身がどういう仕事をしたいのか、自分にしかできないスキルを身に付けたりきちんとした明確な目標や計画を持つと、会社や人間関係の影響を受けづらく優位に仕事をできるようになります。

私は独立だったので正直、かなり不安で辞めた直後は収入も減り、後悔したりしました。ですが何だかんだ食べて行く事が出来ているし、自分でやりたいと思える仕事が出来ているので、今の仕事に不満がある人は、思い切って環境を変えてみれば何とかなるものです。

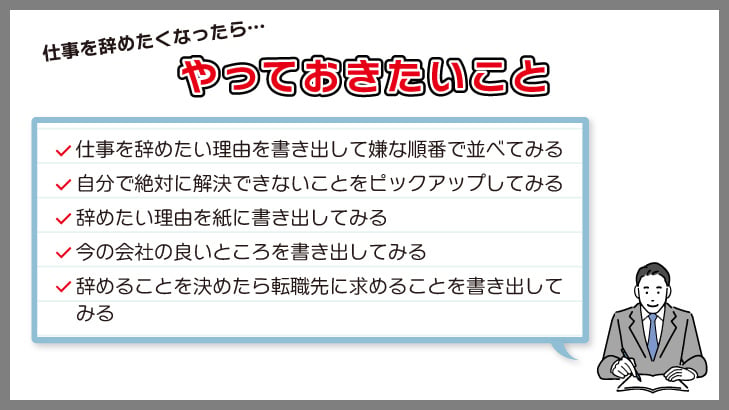

仕事を辞めたくなったらやっておきたいこと

社会人として仕事をしていれば、正社員でも非正規社員でも誰もが一度は「仕事を辞めたい」と考えることがあるでしょう。

特に「日曜の午後」「連休最終日」「仕事が忙しすぎたり上司に叱責されたりといった落ち込むことが起きた日」などに辞めたい気持ちが強くなることが多いようです。なかには辞めたい気持ちをコントロールできずに退職してしまう方もいます。

ただ、不満がたまっていたとしても、いきなり退職してしまうのは得策ではありません。短期間の退職ではキャリアに傷がついてしまいますし、次に自身が理想とする企業に出会えるかどうかも定かではありません。

安易に仕事を辞めてしまう前に、「本当に辞めるほうが良いのか」「不満を解消して働き続ける方法はないのか」などを考えてみることをおすすめします。

仕事を辞めたくなったときは、以下に紹介することをまずやってみて、自分の不満点や本当の気持ちを整理してみてください。

- 仕事を辞めたい理由を書き出して嫌な順番で並べてみる

- 自分で絶対に解決できないことをピックアップしてみる

- 辞めたい理由を紙に書き出してみる

- 今の会社の良いところを書き出してみる

- 辞めることを決めたら転職先に求めることを書き出してみる

仕事を辞めたい理由を書き出して嫌な順番で並べてみる

「仕事を辞めたい」と強く感じているときは、気持ちが高ぶってしまっており、冷静な判断ができていない状態です。

仕事を辞めたくなってしまった際は勢いに任せて退職するようなことはせず、仕事の何が辛かったのかを客観的に分析するためにも紙に書き出すことをおすすめします。

書き出すやり方には特に決まりはありません。スマートフォンのメモ機能、パソコンのWordやExcel、手書きのノートなど、気持ちが落ち着くと思われる方法で「辞めたい理由」を全て書き出してみてください。

全て書き出してみると、辞めたい理由のなかでも「不満が大きい内容」「条件次第で我慢できそうな内容」があることが分かります。

次に、書き出した内容のなかでも特に許せないと感じる順番で並べ替えてみましょう。仕事で本当に嫌なことが整理されてくれば、本当に仕事を辞めるべきか、まだ我慢できるレベルなのかを判断しやすくなるでしょう。

自分で絶対に解決できないことをピックアップしてみる

不満に思う内容と、その順番が書き出せたあとは、自分では絶対に解決できないことをピックアップしてみましょう。

「自分で解決できること」なら〇、「自分では解決できないこと」なら×といったように、シンプルに振り分ければOKです。

仕事で嫌なことの上位が「自分で解決できること」で占められているか、「自分で解決できないこと」で占められているかによって、転職の必要性が大きく変わるでしょう。

例えば、「仕事を覚えられない」「周囲とうまくコミュニケーションが取れない」という不満点は自分の努力次第で解決できる可能性があります。転職を決めるのはまだ早いかもしれません。

一方「社風が自分に合わない」「パワハラが常態化している」といった内容では、自分の努力で解決することはできません。自分で解決できないことに悩み続けるくらいなら転職を早急に考えた方が良いでしょう。

今の会社の良いところを書き出してみる

「仕事を辞めたい…」と思っている状態では、会社のネガティブな部分ばかりに目がいきがちです。一度冷静になって「会社の良いところ」を書き出してみましょう。

心情的には会社の良いところを探すことは難しいかもしれません。ただ、ネガティブな部分ばかりに目がいってしまい、会社に残ることのメリットを一切考えないのは良い転職とはいえません。

あとから冷静になって「やはりあの時に退職しなければ、こんなに良いこともあったのに…」と後悔しないように、今のうちに会社の良いところにも目を向けておくべきです。

辞めたい理由と「会社の良いところ」を比較できる形で書き出してみると、「仕事のやりがい」と「仕事の嫌なところ」を比べて、本当に退職するほうが良いのかを判断しやすくなるでしょう。

辞めることを決めたら転職先に求めることを書き出してみる

会社を辞めたい理由や辛い理由を順に書き出し、今の会社の良いところも見直せば、「会社を辞めたい気持ちが本物か」がハッキリしてくるはずです。

会社を辞めたい気持ちが固まったあとはそのまま退職せず、転職先に求める条件を書き出して明確にしておきましょう。

転職先に求める条件を決めないまま転職活動を始めてしまうと、最初に内定をくれた会社に飛びつくように入社してしまい、またミスマッチを起こしたり辛い思いをしたりすることがあります。

現在と同じ辛い思いを二度としないためにも、転職先の会社に求める「仕事内容」「待遇」「人間関係」「働き甲斐」などを書き出しておきましょう。

転職エージェントを利用して転職する場合、ここで書き出した内容を転職エージェントの担当者に伝えることで希望に近い求人を中心に紹介してくれるようになります。

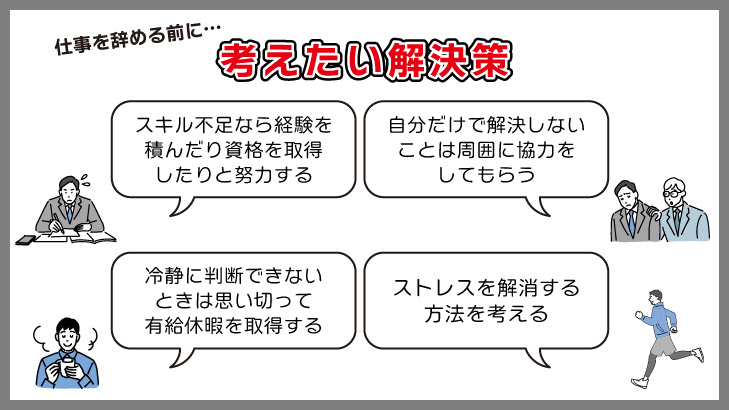

仕事を辞める前に自分で改善できるところはないか前向きに探してみよう

前章で「仕事で嫌だと思うこと」を紙に書き出したあと、その内容が自分だけで本当に解決できないかを見極めることも大切です。

例えば「上司から仕事を知らないことをよく怒られる」というのであれば先輩に仕事の不明点を解消するために質問してみたり、仕事に関係ある資格を取得して知識を身につけたりといった方法で改善できるかもしれません。

ここでは、仕事の問題点をご自分で解決するために考えたいポイントについて紹介するので、辞めようか悩んでいる方は参考にしてみてください。

- スキル不足なら経験を積んだり資格を取得したりと努力する

- 自分だけで解決しないことは周囲に協力をしてもらう

- 冷静に判断できないときは思い切って有給休暇を取得する

- ストレスを解消する方法を考える

スキル不足なら経験を積んだり資格を取得したりと努力する

「仕事を辞めたい理由」が、自分のスキル不足に起因していることがあります。

- 仕事でミスばかりして上司に怒られてしまう

- なかなか新しい仕事を覚えられなくて楽しくない

- 周囲の先輩の知識量についていけない

上記のような理由で辞めたいと感じるなら、まだ退職するのは早いかもしれません。スキル不足や知識不足に起因することは自分の努力次第で解決できる可能性があるためです。

例えば仕事でミスばかりすることに悩んでいるなら、仕事の覚え方に問題がある可能性もゼロではありません。「仕事を教わるときにメモを取らない」のはもちろん、「メモは取るけど綺麗にまとめていない」というのも、仕事を覚えられない原因になります。

メモの取り方やメモの内容をノートにまとめる方法を調べたり、周囲に教わって実践したりすることで仕事を覚えればミスが減り、上司からの叱責も減って仕事を続けられるようになることもあるでしょう。

自分だけで解決しないことは周囲に協力をしてもらう

自分だけで解決しない問題があっても、それだけで会社を辞めるのはまだ早いです。

自分だけで解決が難しいなら信頼できる上司や先輩を巻き込んで解決できないかを模索してみましょう。

例えば「A先輩からイジメに近い指導を受けている」ということなら、上司に相談して先輩に注意・指導してもらったり、先輩と自分の席や部署を離してもらったりすることで解決できる場合があります。

また「仕事でミスが多い」「仕事を覚えられない」といった自分で解決できる課題でも、うまく改善できないときは上司や先輩、同僚のアドバイスを受けてみると良いでしょう。

自分だけでは考えが偏ってしまって解決できないことでも、周囲からのアドバイスを受けることで解決する可能性もあります。

冷静に判断できないときは思い切って有給休暇を取得する

仕事のミスや嫌なことが重なってネガティブな気分になっていると、冷静な判断ができません。深刻に悩む時間が増えると仕事でミスが増え、さらに仕事を辞めたくなる悪循環に陥る可能性もあります。

どうしても気持ちが落ち着かないときは、思い切って有給休暇をとって休んでしまう方法もあります。仕事から離れて趣味に没頭したり、静かな空間でリラックスしたりすることで、仕事に対して再度前向きになれることが考えられます。

ただ、会社によっては有給休暇を取得できないこともあるかもしれません。本来の有給は労働者が好きなタイミングで取得でき、理由を話す必要もありませんが、ブラックな職場では上司の一存で有給休暇が取得できない可能性もあります。

有給休暇でリラックスする時間もなく、ストレスで限界だと感じるなら自分を守るためにも専門病院に行ってみましょう。診断書をもらって休職するなど、何とかして仕事から離れて自分の時間を確保することで、仕事を辞めるか続けるか冷静に判断できるでしょう。

ストレスを解消する方法を考える

仕事を辞めたい度合いは、人それぞれ異なります。絶対に仕事を辞めたいと思うほどストレスがたまっていないとしても、「さまざまなシーンで何となく不満を感じてしまう」「辞めたい程ではないけど、楽しくもない」といった状態の人も少なくないでしょう。

「何となく不満」の状態のまま対策せずに放置すると、どんどん精神的に疲労がたまり、「絶対に辞めたい」という状態まで進んでしまうかもしれません。

そこで、日常のストレスを解消する方法を考えておくことをおすすめします。ストレスの解消方法は人それぞれですが、以下のような方法が考えられます。

- 釣り、ドライブ、旅行など好きなことに没頭する

- 有酸素運動をしてリフレッシュする

- 温泉巡りをしてみる

- 副業を始めて他の業界やお金の稼ぎ方を知る など

自分の趣味に打ち込んだり、スポーツで汗を流したりするのは、ストレス解消で鉄板の方法です。また、「お金を稼ぐ」というのもストレス解消に繋がる可能性があります。

副業で稼いで貯金を増やせば「仕事を辞めたら生活できない…」という悩みが減り、かえって本業に集中できるかもしれません。また、退職して転職するまでは収入が激減しますが、副業をすることでその期間を乗り切ることも容易になります。

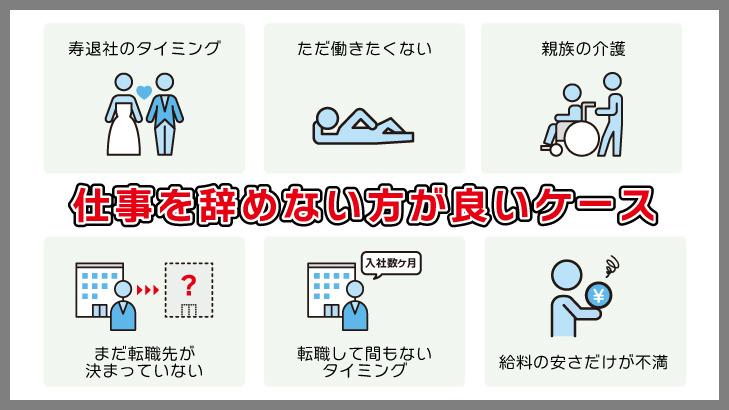

仕事を辞めない方が良いケースとは?

会社を辞めたい理由は人それぞれですが、理由によっては仕事を辞める決断をして将来に後悔することもあります。ここでは、代表的な「仕事を辞めたくなるケース」のなかで、辞めないほうが良いケースをみていきましょう。

以下の6つのいずれかに該当している方は、今は仕事を辞めずに今の会社で働き続け、タイミングを見て再び転職活動をするかどうか検討することをおすすめします。

- 寿退社のタイミング

- ただ働きたくない

- 親族の介護

- まだ転職先が決まっていない

- 転職して間もないタイミング

- 給料の安さだけが不満

寿退社のタイミング

女性の人は、一度は「仕事を辞めて寿退社をする」ということをイメージするのではないでしょうか。

実際、結婚によって会社を辞め、専業主婦やパート主婦として子育てに専念する方もいます。

ただし、寿退社を決める前に、「子育てが一段落したあとに正社員に戻りたいか」を慎重に考えておく方が良いでしょう。

寿退社をすると独身時代に積み重ねたキャリアが途絶えてしまいます。いざ子どもが大きくなって正社員として働ける状態になったとしても、ブランクがあることで正社員としてなかなか採用されないことも考えられるでしょう。

また、退職した当時とは仕事の進め方が変わっていたり、それまで通用していた仕事が通用しなくなっていたりすることもあります。仮に正社員に戻れたとしても、当時から働き続けていた人と比べて仕事の質に差が出てくる可能性も否定できません。

子育てが落ち着いたら正社員として再び働きたい方は、寿退社せずに「産休・育休」制度を利用することを検討しましょう。同じ会社に復職できれば、キャリアの中断は最小限で済みます。

どうしても寿退社が必要であれば、子育ての合間に再就職したい業界の最新情報を収集したり、資格の勉強をしたりといったスキルアップを続けましょう。

ただ働きたくないだけ

社会人なら、誰しも一度は「何となく仕事を辞めたい」「働かずに家でのんびり暮らしたい」と思うことがあるでしょう。あるいは仕事の疲れやストレスから「今すぐにこの環境から抜け出したい!」と思う方もいます。

ただ、目的やビジョンがない状態で退職するのはおすすめできません。

「何となく」という理由で退職してしまうと次の転職先のイメージがわかず、家でゴロゴロする時間がどうしても増えてしまいます。「自分が本当にやりたいこと」を考えているうちにブランク期間が長くなり、いざ転職活動を始めたときにブランクの長さが原因で書類審査や面接で落とされる可能性もあります。

会社を辞めるなら「自分は何がやりたいのか」「なぜこの会社を辞めるのか」「次はどんな仕事で働くのか」など、転職活動のビジョンを明確にしてからにしましょう。

親族の介護

高齢化が進んでいる現在、現役世代の人が両親や義両親、または妻・夫などの介護をしなくてはいけないことも多くあります。

介護は毎日かなりの時間を取られるため、仕事との両立が難しいです。どうしても仕事との両立ができずに、仕方なく退職という選択肢を選ぶ方もいるかもしれません。

ただ、本当に仕事と介護の両立ができないかは、ギリギリまで考えることをおすすめします。

仕事を辞めれば介護の時間を取ることは容易になりますが、失業手当を受給し終わると収入がなくなります。収入がなく貯金を崩して生活するなかで、介護費用の自己負担分を支払うことになることもあります。

介護の時間が取れたとしても、収入も貯蓄もなくなれば自分が生活できなくなり、介護にも影響が出ます。

自分の生活ができなくなることを避けるために、退職せずに「介護休業」を取得することを検討しましょう。

介護休業では要介護状態にある家族1人につき通算93日の休業が労働者に与えられます。最大3回まで取得できるので、上司と相談することで退職せずに介護の大変な時期を乗り切ることが可能です。

また、会社によっては上司に相談することで、介護休業以外の出勤日に残業がないように調整してくれたり、有給休暇を可能な限り取得させてくれたりすることがあります。残業が比較的少ない部署への異動などの対策を取ってくれる会社もあるので、まずは上司に相談してみましょう。

退職するのは、育児休業をフル活用したうえで仕事内容の見直しができず、どうしても仕事と介護の両立ができないと判明してからでも遅くありません。

まだ転職先が決まっていない

転職には「会社を退職してから転職先を探す」、「転職先を決めてから退職する」の2つのパターンがあります。

退職してから転職先を探すことも決して不可能ではありませんが、あまりおすすめできるやり方ではありません。

退職したあとに転職活動をすれば時間をたっぷり取ることができますが、一方で「転職に時間がかかるとキャリアに空白期間が生まれる」というデメリットもあります。

採用担当者が書類選考をする際、空白期間があると良い印象は与えられません。空白期間が長いほど一般的には低評価に繋がり、書類選考を通過できない可能性が高まります。転職活動が長引くほど空白期間は長くなり、ますます転職しにくくなってしまうのです。

また、先に退職すると収入がゼロになり、どんどん貯蓄が減っていきます。お金がなくなってくると「これ以上転職に時間をかけると生活できなくなる…」と焦りが出て、希望からはかけ離れた企業の内定に飛びついてしまうことも考えられるでしょう。

理想の企業に転職するためにも、転職活動は在職中に進めましょう。

退職してから転職する人は「仕事と転職活動を両立できない…」と考える人が多いようですが、転職サイトや転職エージェントを活用すれば十分に可能です。

転職エージェントでは初回の面談で希望する仕事内容や待遇の聞き取りが行われます。面談のあとはキャリアコンサルタントが希望に近い求人をピックアップして紹介してくれるので、自分で求人を絞り込む時間がない方でも転職活動を進められます。

一方、大手の転職サイトでは、「スカウト(オファー)」のサービスを利用可能です。履歴書や職務経歴書を転職サイトに登録しておき、企業の担当者が経歴に興味を持ってくれればスカウトをしてくれます。

自分で求人探しをしなくても企業側から声をかけてくれるので、効率の良い転職活動ができます。すでに自分の経歴に興味を持ってくれた状態であるため、書類選考や面接を突破しやすいでしょう。

さらに、企業からの直接スカウトであれば書類選考なしで面接まで進められるケースもあります。

転職して間もないタイミング

転職回数が多い方や、まだ転職してから数ヶ月しか経過していない人は、早急な退職はおすすめできません。

退職すると退職回数が1つ加算されることになり、採用担当者からの印象はよくありません。一般的には短期間で転職を繰り返す人は「我慢ができない人」「入社してもすぐに辞めるリスクがある」などの理由で敬遠されがちです。

ここ数年で複数回の転職をした人や、入社してから半年も経過していない場合、多少のことは我慢してしばらく同じ会社で働き続けることをおすすめします。

入社してから数年が経過すれば、半年前後で退職する人と比べれば「長期間にわたってスキルを磨いた人」「根気よく働ける人」という評価になり、書類選考や面接を通過できる可能性が上がります。

また、入社してから退職までの期間が短くても、採用担当者を納得させられる理由があれば早期退職して問題ないこともあります。

「持病などの事情があって長く働くことが難しかった」といった体調面はもちろん、「必要なスキルを身に着けるために転職を繰り返していた」といった明確な理由やストーリーがあれば、何も考えずに転職を繰り返すよりは低評価になりにくいでしょう。

ただし、早期退職したことは事実ですから、「今回は腰を据えて働きたい」という熱意をしっかり見せることが重要です。

給料の安さだけが不満

今の仕事を辞める理由として「給料が安い」を挙げる方もいますが、これだけが理由で退職してしまうのはおすすめできません。

転職活動中に採用担当者から前職の退職理由を聞かれたときに、お金の話だけをすると印象がよくない可能性があります。

前職の給与水準が業界の相場としておかしくない水準だった時は、採用担当者から「自分のスキルに見合う報酬を客観的に調べられない人」「お金の不満が先行しやすい人」といった低評価につながる可能性もあるので注意が必要です。

給料についての不満を理由にするときは、「自分のスキルが給料に見合っていない客観的な理由」を転職活動で示せるようにしましょう。たとえば「A資格の上位資格であるB資格を取得したのに、資格手当などの待遇が一切上がらなかった。」といった理由がハッキリしていれば、給与面の不満で退職しても低評価にはつながりにくいでしょう。

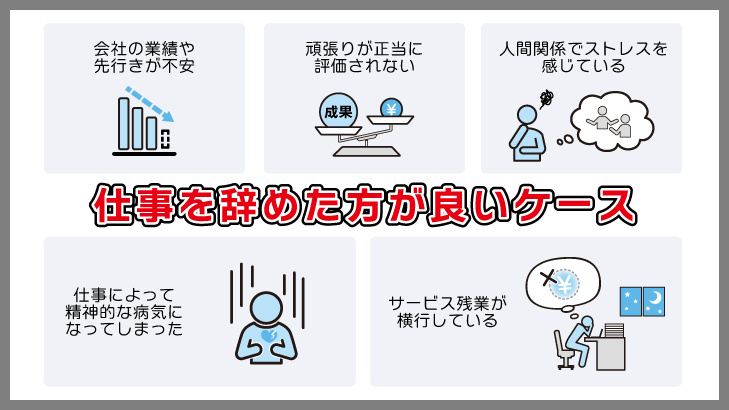

仕事を辞めたほうが良いケースもある

「石の上にも3年」という言葉があるように、辛いと感じる境遇でも我慢を続けることで道が開けることもあります。ただ、必ずしも我慢することが正解とは限りません。日本人は我慢することに美徳を感じやすいといわれていますが、理不尽な待遇のなかで身体を壊してまで働くことに意味はありません。

ここでは、仕事を辞めたほうが良い人や辞めたほうが良い仕事の特徴を紹介します。以下のいずれかに当てはまる人は無理をせず、今よりも良い待遇の仕事に転職することを検討してみましょう。

- 会社の業績や先行きが不安

- 頑張りが正当に評価されない

- 人間関係でストレスを感じている

- 仕事によって精神的な病気になってしまった

- サービス残業が横行している

会社の業績や先行きが不安

会社の業績や将来の先行きというのは、いち社員がどうにかできるものではありません。会社の業績に不安を感じるなら、退職したほうが良いケースもあります。

会社の業績が下がると、残って働き続ける労働者にとって以下のようなデメリットが生じるでしょう。

- 基本給が減額される

- 賞与が減額される・あるいは全くのゼロになる

- 福利厚生がなくなる

- 退職勧奨やリストラが行われる

特に、会社の業績が安定するまで、リストラされる恐怖と戦わないといけなくなるのが問題です。会社は業績が悪化すると従業員に退職金割増などの条件で退職勧奨を行い、それでも想定以上に多くの社員が残るとリストラに踏み切ることがあります。

「会社のために」と、雇用条件が悪くなり続けるなかで働いても、ある日リストラされることも考えられます。リストラされたときの年齢によっては簡単に転職できず「退職勧奨があった若いときに退職しておけば良かった……」と後悔することになるかもしれません。

大幅に悪化した業績が回復するかは断言できず、仮に業績が戻っても依然と同じ待遇や福利厚生を受けられる保証はありません。

いつかリストラされる可能性があるなら、少しでも若いうちに退職して業績が安定した企業への転職を考えるほうが、今後のキャリア形成の面でも良い判断になることもあるでしょう。

頑張りが正当に評価されない

自分の頑張りが正当に評価されないのは、キャリア形成においては大きな障害になります。ノルマが未達成のときはひどく責められるのに、ノルマを達成しても一言ねぎらいの言葉があるだけではモチベーションが上がらず、せっかく結果を出しているのに昇進もできません。

会社の業績と同様、会社の評価制度も簡単に変わるものではないため、評価されていないと感じたら転職を検討してみるのが良いでしょう。

例えば年功序列の考えが深く浸透した会社があるとしましょう。会社の若手労働者が「実力主義への転換を」と叫んでも、いまの地位を離れたくない幹部クラスの合意を得ることは難しいです。同期の人達も「いま我慢すればいつか管理職になれる」と考えている人ばかりでは、自分の考えが浮いてしまうでしょう。

自分の能力に自信があるなら、すでに年功序列が撤廃されて実力主義が導入された会社に転職するほうが、早期にキャリアアップを実現できる可能性があります。

ただし、「評価されていない」という考えが、客観的にみて正しいのかはしっかり見極める必要があります。自分の仕事を自画自賛しているだけで本当は会社の利益になっていないということでは評価が上がらなくても仕方ありません。客観的な数字を残しているのに評価されていないのかを見極めたうえで次の行動に移りましょう。

人間関係でストレスを感じている

仕事に費やす時間は、1日のなかでもっとも多いです。残業を全くしないとしても8時間+休憩1時間の計9時間は職場にいることになります。一日の多くを占める仕事の時間で人間関係にヒビが入ってしまうと、ストレスによる退職に繋がってしまうことが考えられます。

お互いに「仕事を成功させよう」「売り上げ目標を達成しよう」という強い思いがあると会議などの場で衝突することもありますが、これは社内で成長するためには欠かせないので気にする必要はありません。

問題なのは、仕事と関係ないところで足の引っ張り合いやイジメが発生しているケースです。

- 上司や同僚、部下から陰口を叩かれている

- 後輩や部下が指示に従ってくれない

- 一方的に嫌がらせをしてくる同期がいる

- 課長同士の仲が悪く、派閥を形成していて居心地が悪い

このように、仕事と関係ないところで人間関係が悪いのは、仕事を効率良く遂行するうえで大いにマイナスです。お互いに足の引っ張り合いをしていて肝心の仕事が進まないのでは、何のために仕事をしているのか分かりません。ストレスがたまることも当然でしょう。

上司や大きな派閥単位のいざこざは、個人で解決しようにも難しいです。人間関係のストレスを改善できないと分かったときは、退職を検討したほうが良いでしょう。

仕事によって精神的な病気になってしまった

仕事が原因で「うつ病」などの病気になってしまった場合は、休職の手続きと同時に退職についても検討したほうが良いでしょう。

仕事が原因でかかる病気は個人によっても異なりますが、以下のようなものが考えられます。

- うつ病

- 心身症

- 過敏性腸症候群(IBS)

- 自律神経失調症

- 適応障害 など

あくまでも一例ですが、上記のような病気になると、治療に長い時間を費やすことになります。少しでも症状が軽いうちに、少なくとも休職して仕事から離れましょう。

ただ、休職明けにまた同じ職場に戻ることに強いストレスを感じることもあるかもしれません。ストレスを感じたままでは病気の治療にも影響するため、退職お検討したほうが良いかもしれません。

また医師に診断書を書いてもらえば、退職しても傷病手当金を受け取れます。お金の心配をせずに長期間休むことができ、治療後は転職に専念できるでしょう。

転職活動では退職理由を正直に話したうえで「しっかり休めたので現在は問題ない」とアピールすることで内定を得られる可能性は十分にあります。

サービス残業が横行している

サービス残業をはじめ、ブラックな働き方が当たり前になっている職場は、早いうちに退職を検討した方が良いでしょう。

ブラック企業やブラック労働の定義は明確に存在しているわけではありません。ただ、働いた対価を支払わない「サービス残業」が横行している企業は労働基準法に明確に違反しており、ブラックと思って間違いありません。

サービス残業を強要する企業は労働時間も長いことが多く、ストレスから体調を崩したり、精神的な病気にかかってしまったりすることも考えられます。

労働時間に見合う給料を得られないことから将来に向けた貯蓄もできず、プライベートの時間が短いことで結婚生活にも影響が出ます。

同じような労働時間で働くとしても、しっかりと残業代が出る会社に転職するほうが貯蓄が増えて生活にも余裕が生まれます。「石の上にも3年」と我慢を重ねるのではなく、しっかりと法律を守る企業に早期に転職することをおすすめします。

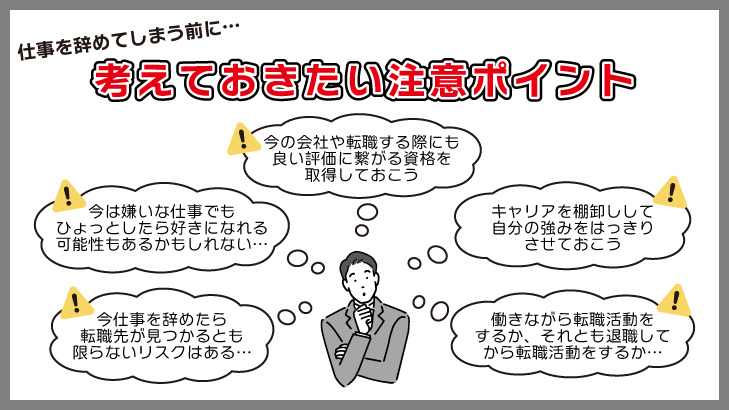

仕事を辞めてしまう前に考えておきたい注意ポイント

ここでは会社を辞めて転職活動を始める前に知っておきたい注意点を紹介します。

- 仕事を辞めることのリスクを想像しておく

- 嫌いな仕事を好きになれる可能性を考えておく

- 可能な限り資格を取得したり実績を作ったりしておく

- キャリアを棚卸しして自分の強みをはっきりさせておく

- 転職活動の進め方を考えておく

仕事を辞めることのリスクを想像しておく

会社を辞めるということは、皆さんが思っているよりもずっと簡単です。「自分がいないと部署の仕事が回らないから慰留されるのでは?」と気になる方もいるかもしれませんが、実際のところは会社に退職する意思を告げても慰留されないことも多いです。淡々と人事部から書類が届いて、あっさり退職日が決まることもあります。

一方、会社を辞める側にはさまざまなリスクが付きまといます。例えば「転職先が見つからないリスク。

転職先を決めずに退職したら、いずれ転職活動をして新しく転職先を見つける必要があります。ただ、人によっては全く転職先が見つからず、退職金や失業手当、これまでの貯金まで底を突いてしまうことも考えられます。

また、「転職先がミスマッチになる」というリスクもあります。前職で嫌なことが起きて退職したものの、リサーチ不足のままで転職すると新しい職場でも似たような理由で早期退職になってしまう可能性もあります。

退職する前に、これらのリスクがあることを再度認識しておきましょう。

いまの職場に感じている不満が「我慢すれば耐えられる」くらいのものであれば、退職せずに会社に残り続け、問題が解決できるのを待つことも考えてみてください。

嫌いな仕事を好きになれる可能性を考えておく

今の仕事で嫌なことがあっても、安易に辞めるのは避けましょう。今は「嫌だ」と思っている仕事でも、工夫次第で好きになれるかもしれません。

仕事は一度嫌いになってしまうと、どんどん嫌いなところが出てきてますます嫌いになってしまいます。逆に、仕事のなかで「ここは好き」という部分が見つかれば、他にも好きなところや、やりがいのある部分がどんどん見つかる可能性もあります。

好きなところが見つかれば低下していたモチベーションが復活して個人業績もよくなり、上司からも褒められるなど状況が好転することも考えられます。

どうしても仕事のパフォーマンスが上がらない人は、正直に上司に相談してみることも検討しましょう。

仕事の改善点を教えてもらうことで仕事の出来が劇的に良くなり、今まで嫌いだった仕事が好きになるかもしれません。

可能な限り資格を取得したり実績を作ったりしておく

会社を辞めてしまう前に、客観的に証明できる「実績」を作っておくことは非常に重要です。例えば「資格取得」。

いまの会社はもちろん、これから転職しようとしてる業種・職種で役に経つ国家資格や民間資格を取得すると履歴書に実績として記載することができ、書類選考で有利に働く可能性があります。

資格取得を通じて実務に関連する最低限の知識を持っていることの証明になるだけでなく、難関資格を取得できるまで継続して努力ができることを証明することも可能です。

「我慢強く、1つのことをコツコツと続けて集中力を保てる」という長所の証明になり、企業によっては良い評価につながる可能性は十分にあるでしょう。

特に、取得する資格が転職先にとって絶対に必要な「必置資格」である場合、採用に向かって大きく前進できるケースがあります。

例えば不動産賃貸業では「宅地建物取引士」の存在は必須であり、転職活動前に取得しておくことで高評価に繋がることになるでしょう。

資格以外にも「営業成績が区域内でトップだった」「契約を一定期間内に100件達成できた」といった数字で証明できる実績を持っていると、書類選考や面接の場で大いにアピールできるでしょう。

キャリアを棚卸しして自分の強みをはっきりさせておく

退職前には、これまでの仕事の実績や、会社の生産性向上のための取り組みなどをまとめておきましょう。

転職活動では履歴書や職務経歴書に自己PRを記載したり、面接でこれまでの実績を口頭でアピールしたりする必要があります。退職して時間が経過してしまうと、せっかくの実績を忘れてしまったり、実績として評価してもらうのが難しくなったりするかもしれません。

記憶が新鮮であるうちに、取り組んだ仕事の内容や詳細な実績、実績を出すためにおこなった創意工夫などを可能な限り書き留めておきましょう。

転職活動の進め方を考えておく

転職活動の進め方(スタイル)は、「働きながら転職活動をする」「退職してから転職活動をする」で大きく異なります。

ここでは、働きながら転職活動をすることと、退職してから転職活動をすることのメリット・デメリットをまとめました。

働きながら転職活動をするメリット・デメリット

働きながら転職活動をすることのメリットとデメリットをまとめると、以下のようになります。

- お金の心配をせずに転職活動に打ち込める

- キャリアに空白を作らずに転職活動ができる

- 転職せずに今の仕事を続ける選択肢が残る

- 妥協せずに理想の転職先を探せる

- 転職活動に使える時間が制限される

- 休日に転職活動することで疲れが抜けにくい

- 面接の日程調整が難しい

- 急ぎの求人で早期入社に対応できない

仕事を続けながら転職活動をすることは決して簡単ではありませんが、お金の心配なしに転職活動ができるのは大きなメリットです。

「お金がなくなりそうだから、一時的にアルバイトをしよう」というのは、キャリアアップをストップさせてしまうだけでなく、収入が落ちることで生活が苦しくなり、満足に転職活動ができなくなる可能性があります。

いまの仕事を続けていれば収入面の問題がなく、妥協せずに営巣の企業が見つかるまで転職活動を継続することが可能です。

また、転職活動中に会社の体制に変更があって、不満だった給与の低さや休日の少なさ、残業時間の長さなどが解消された場合、転職活動を辞めて今の会社に残るという選択肢もあります。

一方、本業をこなしながらの転職活動になるため、転職活動に取り組める時間に制限があるという点がデメリットです。時間的な制約から、理想的な企業を見つけることが難しかったり、転職活動で疲れて翌日の仕事のパフォーマンスに影響が出たりする可能性があります。

退職してから転職活動をするメリット・デメリット

退職してから転職活動をすることにも、メリットとデメリットがあります。両者をまとめると以下のとおりです。

- 自由な時間が多く、転職活動に多くの時間を充てられる

- 仕事がないので転職活動の翌日はじっくり身体を休められる

- 面接の日程調整が容易

- 早期入社にも対応できるので人材不足の企業から高評価になりやすい

- 転職先が決まらないと貯金が底を突く可能性がある

- 退職することでキャリアに空白ができる

- 転職を諦めて元の会社で働くことができない

- 理想の企業を見つける前に貯金が底を突くと妥協して転職活動を終了させなければいけない可能性がある

仕事を続けながら転職活動をする場合と、メリット・デメリットがちょうど入れ替わっています。

退職したあとは時間に余裕ができるので、転職先の情報収集に集中でき、複数の面接を同時にこなすことで効率的に転職活動ができるようになります。また、時間があることを有効に活用して、在職中ではチャレンジできなかった難関資格に挑戦するということも可能です。

一方、大きなデメリットとして「収入が途絶えること」が挙げられます。自己都合退職の場合は失業手当(基本手当)を受け取れるのが退職から3ヶ月以上先の話であり、退職してからしばらくは貯金がどんどん減少していきます。

また、在職時と違って国民年金や国民健康保険の保険料を全額負担することになるため、予想以上に支出が多くなります。それまで貯金していた金額によっては、早期に貯金が底をついてしまい、妥協してアルバイトや派遣社員として食いつなぐことになる可能性もあるでしょう。

また、離職している期間が長びくとキャリアに空白が生じ、面接で評価を落とす原因になってしまうことも考えられます。

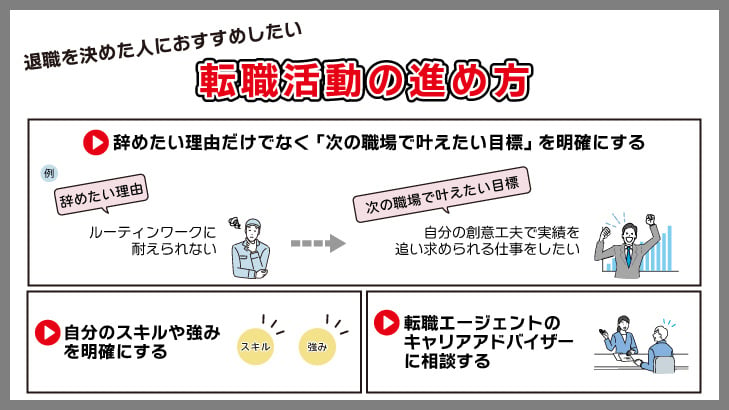

退職を決めた人におすすめしたい転職活動の進め方

仕事を辞めて転職する決断をした方は、さっそく転職を実現するための準備に取り掛かっていきましょう。

ここでは、退職を決めた人が事前に知っておきたい、転職活動の進め方について解説します。

- 辞めたい理由だけでなく「次の職場で叶えたい目標」を明確にする

- 自分のスキルや強みを明確にする

- 転職エージェントのキャリアアドバイザーに相談する

辞めたい理由だけでなく「次の職場で叶えたい目標」を明確にする

自分に合う転職先を見つけるには、「仕事を辞めたい理由」だけに執着することはおすすめしません。退職を決めるまでは「今の会社で働きたくない・辞めたい理由」を探すことになりますが、転職活動を始めるにあたっては、今度は「どのような企業に転職するか」を意識するべきです。

辞めると決めたからには今までの会社の不満点ではなく、「次の会社で叶えたいこと」を明確にしておきましょう。

転職をするきっかけになった「辞めたい理由」を思い出し、そこから以下のような希望を明確にしておきましょう。

- 転職先でどのような仕事をしたいか

- 転職先にどのような雇用条件を求めるか

- どのようなキャリアを形成していきたいのか

退職しようか悩んだとき、辞めたい理由を深掘りしてみたはずです。そのときに分かった「会社を辞めたい理由」をさらに深く掘り下げることで希望する仕事内容が分かり、理想の転職先を探すときのヒントになる可能性があります。

例えば「何歳になっても同じルーティンワークだけをする環境に耐えられない」という理由で退職を決意した場合。

転職先に求めるのは「自分の創意工夫で実積を追い求められる仕事」や「努力が成果に反映できる評価体制」にあるはずです。

自分の努力次第でどんどん実績を積み上げられて給与やボーナスにも反映する営業職や、アイデア次第で会社の業績を左右する企画部などが、転職の候補として絞られてきます。

転職の方向性が決まってくれば、数万件の中から自分に合う仕事を効率的に探せるようになるだけでなく、前回と同じ理由で退職する事態を防ぐことができます。

自分のスキルや強みを明確にする

転職する業界や業種を絞りこんでいく際、「自分にどんなスキル・資格があるのか」「自分には何ができて、何が向いているのか」など、スキルや強みを明確にすることが大切です。

自分のスキルを活かせる仕事に即戦力として活躍できる業界も自然と絞り込めるようになります。自分が必要とされる業界や職種が分かれば、転職先を探すためのモチベーションにもつながるでしょう。

また、自分の実績やスキル、資格などを、数字や文章にして説明できるようにしておくと、書類選考や面接で有利になる可能性があります。

転職エージェントのキャリアアドバイザーに相談する

仕事を辞める決心がついたものの、何から始めて良いのか分からない……

このように、次の仕事の探し方が分からずに困っている人も多いのではないでしょうか。

転職活動の進め方が分からないということであれば、転職エージェントの「キャリアアドバイザー(キャリアコンサルタント)」に相談してみましょう。

キャリアアドバイザーに相談できる内容は転職エージェントごとに異なりますが、主に以下のようなサポートを受けられます。

- 求職者の希望条件や経験・スキルなどの聞き取り

- 希望に合う求人の紹介

- 応募書類の添削

- 模擬面接

- 企業とのスケジュール調整

- 給与・勤務地などの交渉

- 応募後のアフターフォロー

転職サイトに登録したあと、最初に行われるのが担当のキャリアアドバイザーとの面接です。転職希望者の「前職を退職した理由」「転職先に求める雇用条件」「働きたい業界・職種」などの内容を聞き出すことで、転職者が希望する内容に近い求人を探して紹介してくれます。

また、書類選考や面接の通過率が上がるようなサポートをしてくれる点も特徴です。特に嬉しいのが「応募書類の添削」「模擬面接」の2つです。応募書類の添削は履歴書と職務経歴書の2つについて、より企業の採用担当が魅力的に感じる内容に添削してくれます。

模擬面接は文字通り、本番の面接を想定した練習ができます。面接に苦手意識を持っている人でも、事前に練習を重ねておくことで緊張せずに本番の面接に臨むことができるでしょう。

また、転職エージェントによっては担当者が企業の面接に同行してくれることもあります。緊張してうまく受け答えができないとしても同行している担当者がフォローしてくれるので、面接の通過率が上がることが期待できます。

加えて、「応募後のアフターフォロー」を受けることができる点もメリットです。個人で応募していた場合、不採用になったらそこで終了ですが、転職エージェントを利用していると、人事担当者から担当キャリアアドバイザーへのフィードバックの内容を知ることが可能です。

面接選考で受け答えしたことの何が良くて、何が悪かったのかを聞くことができれば、次回の応募の際に反省点を活かした受け答えができるでしょう。

また、無事に内定を得たあとでも、継続してフォローしてもらうことも可能です。入社可能な時期の交渉や給与の交渉をしてくれるだけでなく、入社したあとにもフォローの電話をしてもらうことも可能です。入社後は信頼できる先輩が見つからずに心細くなることもありますが、キャリアアドバイザーに不安な点を聞いてもらってアドバイスをしてもらえるでしょう。

転職することを決めた人の退職の手続きの流れ

転職をする人のなかには「会社を辞めてから転職する人」「転職先を決めてから退職する人」の2つのパターンがあります。いずれにしても、仕事を辞める決意をしたなら上司に退職の意向を伝えて退職の手続きを始める必要があります。

ここでは、いまの仕事を辞めると決めた人が知っておきたい、退職手続きの概要とその流れを紹介します。

- 退職の意思を会社に伝える

- 上司と相談して退職日を決定する

- 退職届を作成・提出する

- 業務の引き継ぎをする

- 周囲に退職の挨拶をする

- 退職手続きをする

退職の意思を会社に伝える

退職することを決めたあと、まずは会社に「退職する旨」を報告しましょう。退職を相談する相手は通常「直属の上司」です。

退職の話をするときは、上司のスケジュールや仕事の進捗を確認しておき、手が空いたタイミングを選びましょう。忙しいタイミングで上司に話しかけても対応してもらえず、退職を切り出すタイミングが遅れる可能性が高いです。

また、退職など人事に関する話はほかの社員に聞かれるのが好ましくないため「お話したいことがあります。お時間を頂けないでしょうか?」と前もってアポを取るようにしましょう。可能なら会議室や打ち合わせルームを予約しておくと、スムーズに話を進めることができるはずです。

上司に退職の意思を伝えるときは、「会社を退職したいと思っている」という曖昧な言い方では、「もう少し我慢して働いたらどうか?」と慰留される可能性があります。

退職の意思をくつがえす気がないのであれば、「退職します」ときっぱりと言い切る方が良いでしょう。

また、提出する書類の名称を「退職願(ねがい)」ではなく「退職届」とすることも覚えておきましょう。

退職願は「退職させてほしいというお願い」であり、上司や会社から慰留または却下される可能性が高くなります。

上司と相談して退職日を決定する

上司に退職の意思を告げたあと、いったんは話し合いが終了して上司が更に上の上司や人事部に退職の話を持っていくのが一般的です。退職が受理された後の話し合いでは、会社の就業規則を確認しながら最終出勤日や退職日を決めていくことになります。

引き継ぎや最終出勤日が決まったあとは、上司と相談のうえで引き継ぎのスケジュールを決めていくことになります。業務をスムーズに後任にわたして「退職日には何も個人的な仕事が残っていない状態」を作っておくのが理想であり、退職後に後任が困らないためにも丁寧に引き継ぎの計画書を作成しておきましょう。

また、同時に有給休暇の消化についても上司と話をしておきましょう。辞めるときの有給休暇の全消化は労働者の権利なので、遠慮せずに全消化できるように上司に相談しましょう。

企業によっては退職時に有給休暇の買い取りを提案されることもありますが、いずれにしても自分が納得できるような形で有給を消化できるように打ち合わせてみましょう。

退職届を作成・提出する

このタイミングで退職届を作成できていない人は、退職することを会社に対して届け出るために必要な「退職届」を作成して上司または人事部・総務部に提出しましょう。

注意点として、退職届のフォーマットは企業ごとに異なります。ネット上で一般的な退職届のフォーマットが見つかることがありますが、会社によっては所定のフォーマット以外の退職届は受理されない可能性があるので注意が必要です。

業務の引き継ぎをする

退職届が正式に受理されたあとは、上司に提出した引き継ぎ計画に沿って、後任者に業務の引き継ぎをおこないましょう。

引き継ぎに漏れがあると退職後に後任の人が困るだけでなく、顧客からのクレームにつながる恐れもあるので、細心の注意のもとで引き継ぎを行いましょう。

まず、自分が担当している全ての仕事と、引き継ぎをする後任を全員リストアップしてみましょう。ここで漏れがあると、そもそも引き継ぎ自体が行われないまま退職日を迎えることになるため、絶対に漏らさずにリストアップをしておきたいところです。

次に、引き継ぎをする後任者と打ち合わせを行い、引き継ぐ内容と引き継ぎスケジュールを共有しておきます。後任者の仕事の都合によっては、計画の修正が必要なケースもありますが、計画を修正したあとは上司にも情報を共有しておきましょう。

実際に引き継ぎを行うときは、口頭で伝えるだけでなく、引き継ぎの内容をマニュアル化して資料で残しておくと親切です。

引き継ぎの進捗は毎日必ず上司に報告し、退職日までに全ての引き継ぎを終わらせられるようにスケジュールを調整しながら進めましょう。

周囲に退職の挨拶をする

退職日が近くなると、正式に上司から退職の事例が公表されることになります。退職日までのあいだに、お世話になった方々に挨拶回りをしましょう。

会社の人は退職日にまとめて挨拶することも可能であるため、自分が担当していた顧客への挨拶周りを優先しましょう。可能な限り顧客に挨拶に出向くようにしてこれまでのお礼を伝え、可能であれば後任者に同行してもらって顧客に紹介します。その場で引き継ぎできる内容があれば、忘れずに後任に情報を渡しておきましょう。

もし日程の都合で顧客に直接挨拶できなかった場合には、挨拶状を送付したり、退職の挨拶をメールで送付したりする可能性もあります。どのような挨拶回りをするかは上司にも相談しつつ、可能な限り顧客に直接謝意を伝えましょう。

注意点としては「退職の理由を得意先に話さない」ということが挙げられます。仮に職場の人間関係や給与の低さ、休みの少なさなどが理由で退職するとしても、詳細に話すのはマナー違反です。

「あそこの会社はブラックで人がよく辞めるらしい」といった噂が広まることで会社にマイナスの影響が生じる可能性もあるので、退職理由を聞かれた際は「一身上の都合」など自社に影響がない言い方で答えましょう。

最終出社日には(会社の規模によっては社長、役員)、上々長、直属の上司、同じ部署の同僚、先輩・後輩、関連部署の同僚など、思いつく限りの社員に退職の挨拶をしましょう。

退職手続きをする

退職日当日は会社の備品を返却し、退職の手続きに必要な書類を受け取ります。また、私物を残さないように自分の机の最後の片づけをおこないましょう。

返却する備品や受け取る書類は以下にまとめたので、退職日にメモしておくと忘れ物をなくすのに役立ちます。

- 年金手帳

- 源泉徴収票

- 雇用保険被保険者証

- 離職票

- 退職証明書 など

- 社員証

- 名刺

- 社用のパソコン

- 制服

- 通勤用の定期券

- 社費で購入した備品全般

- 健康保険証(被保険者証) など

また、上記以外でも、デスクのなかに「すでに使わなくなった書類」「インク切れの筆記用具」などの不用品が残っていないかを確認してください。自分が退職したあとに入社した新入社員の人がそのデスクを気持ちよく使えるように綺麗にしておくと、転職者自身も気持ちよく次の職場に向かうことができるでしょう。

くれぐれも、私物や重要書類の置き忘れがないように注意が必要です。

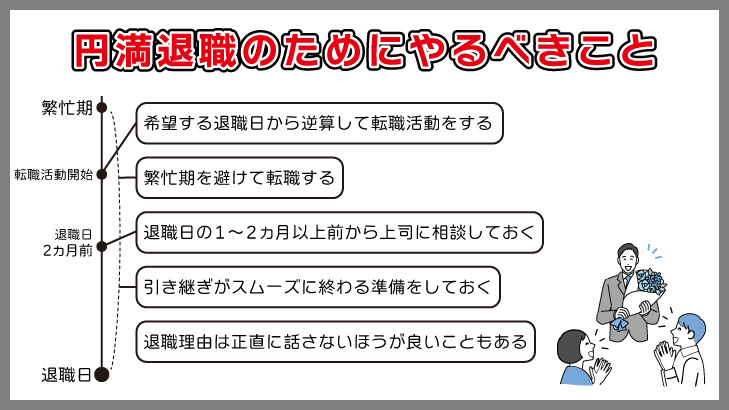

仕事を辞めたい人が円満退職のためにやるべきこと

転職が決まった方や、これから転職活動に集中したい方は、いま在籍している会社を退職しなければいけなくなります。

ただ、これから退職する予定の方で「会社と揉めたりトラブルになったりしたらどうしよう…」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

会社を辞めるときは少なからず迷惑をかけてしまうため、まったくトラブルなしというのは難しいです。ただ、辞めた会社と転職後も何らかの付き合いが続く可能性もあります。できるだけ円満に退職できるようにしたほうが、後々の自分が得をすることも多いです。

ここでは、会社を円満に退職したい方が知っておきたいコツ・ポイントをご紹介します。

- 希望する退職日から逆算して転職活動をする

- 繁忙期を避けて転職する

- 退職日の1~2ヵ月以上前から上司に相談しておく

- 引き継ぎがスムーズに終わる準備をしておく

- 退職理由は正直に話さないほうが良いこともある

希望する退職日から逆算して転職活動をする

円満に退社するためには、前章「転職することを決めた人の退職の手続きの流れ」で解説したように、しっかりとした退職の報告と引き継ぎの準備を進める必要があります。

しっかりとした引き継ぎ期間を設けるためには、退職する日を明確に決めてから、引き継ぎ期間が十分に確保できるように転職活動をする必要があります。

期限を決めていないと転職活動を終えるべき時期が明確ではなくなり、退職自体が遅くなって人生設計に狂いが生じたり、短期の退職でうまく引き継げなかったりする可能性もあります。

繁忙期を避けて転職する

転職するタイミングは労働者の自由というのは間違いありません。ただし、今までお世話になった会社のことを考えて、繁忙期での転職は避けるという気遣いは必要でしょう。

繁忙期に退職を伝えると、多忙な上司の作業の手を止めることになります。引き継ぎをする際も同様で、後任にあたる同僚の仕事を止めてしまうことになり、退職する自分に対する印象が最悪なものになる可能性があります。

もちろん、繁忙期に退職届を出すと引き止めにあったり、そもそも退職の相談を受け付けてくれなかったりする可能性も大いにあります。

転職活動が何カ月で終わるかは人によって異なりますが、おおむね「1~3ヶ月」くらいで内定まで進めるケースが多いです。転職活動を始めてから1~3ヶ月後が自社の繁忙期ではないことを確認してから転職活動を始めると、いざ内定を獲得したときにスムーズに退職の相談ができるでしょう。

ただし、転職活動をしていると、自分の第一希望の企業の求人が自社の繁忙期に出てくることもあります。どうしても入社したい企業の求人であれば、自社の繁忙期を気にしている場合ではありません。全力で転職活動に臨み、もし内定を得た際にはなるべくトラブルにならない退職の仕方をキャリアアドバイザーに相談してから上司に退職の話をしましょう。

退職日の1~2ヵ月以上前から上司に相談しておく

近年は「退職代行」というサービスもあり、退職前の引き継ぎをせずに即退職する人もいるようです。もちろん、退職は労働者の権利の一部であり、法律上は退職の2週間前に退職する意思を示すことで退職が可能になります。

ただし、引き継ぎ期間を考慮しないような自分勝手な退職は、決して歓迎されるものではありません。法律上は問題ない退職でも、あまりに短期で引き継ぎもなしに退職してしまうと、これまでお世話になった会社とトラブルになる可能性があります。

例えば転職した企業のお得意様が、これまで働いていた企業だったということもあるかもしれません。そうなると、退職時にトラブルを起こしたことが原因で今後の取引に影響する可能性もあります。

将来も何らかの形で退職した企業とつながることは十分に考えられます。そのときに気持ちよく対応してもらえるよう、退職時は極力トラブルを起こさないで丁寧な引き継ぎを心がけましょう。

引き継ぎがスムーズに終わる準備をしておく

退職が受理されたあとは引き継ぎをしていくことになりますが、そのときに「退職したあとに後任の人が困らないような準備」をしておくことが大切です。

もっとも分かりやすい対策は「手順書(作業マニュアル)」を作成しておくことでしょう。

引き継ぎ期間は人によってさまざまですが、仕事内容によっては数週間~数ヶ月の引き継ぎ期間では全ての仕事を引き継ぐことができない可能性があります。

作業マニュアルを詳細に作成しておくことで、自分が退職した後でも後任の人が迷わずに作業することができます。特に、引き継ぎ期間中に始めから終わりまで1周できない仕事については、初めて経験する後任の人が困らないように確実に作業手順を残しておきましょう。

もしマニュアルを残していないと、最悪の場合は元の会社から自分に問い合わせの電話が届く可能性もあります。

退職理由は正直に話さないほうが良いこともある

今まで働いてきた会社を退職する理由は、人それぞれです。人によっては、「給料が安い」「休みが少ない」「人間関係に難がある」などのネガティブな理由で退職する人もいるでしょうが、退職理由をそのまま伝えることは避けましょう。

正直に退職理由を伝えることで上司や同僚からの印象が悪くなり、万が一将来的にどこかで取引することになった際にマイナスになることがあります。

また、事情によっては改善案を示され、強く慰留される可能性もあるでしょう。例えば「人間関係が悪い」という退職理由を話してしまうと、その原因になった人物と距離を取る人事をおこなうと言われてしまって、退職する理由がなくなることが考えられます。

円満に退職するには、ネガティブな理由ではなく、前向きな理由を伝えるようにしましょう。「キャリアアップのためにやりたいことがある」といったような前向きな言葉を選ぶことで「今の会社では実現できない仕事をしたい」という意図が伝わり、引き止めされにくくなるでしょう。

転職先の企業・組織名は答える必要は基本的にない

退職について上司に相談すると「転職先はもう決まっているの?」と聞かれる可能性が高いです。

このとき、ウソの転職先は言わないほうが無難です。もし「A社に入社します」と嘘をついてB社に入社し、元の会社がB社と懇意にしている場合。「嘘をついて転職した」と元の会社の人たちが感じてしまうためです。

転職先は正直に答えるか、教えたくない場合には無理に答える必要がありません。

ただし、転職先が今の会社の競合にあたる企業であり、かつ協業忌避契約を締結している場合、会社から転職先を濃かれた際には正確に回答する必要性が生じることがあります。

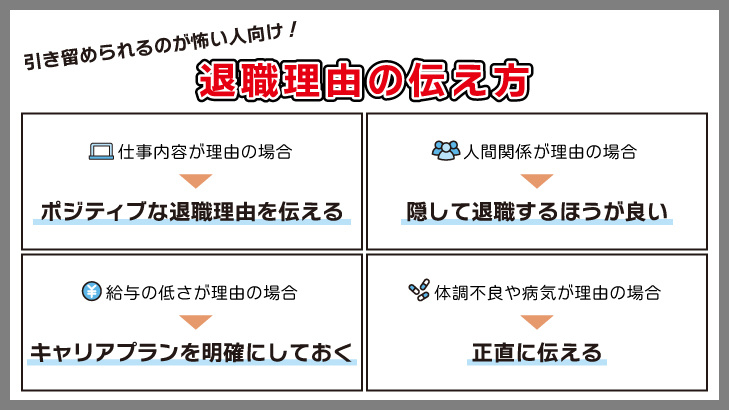

引き留められるのが怖い人向け!退職理由の伝え方

会社を退職するのは労働者の自由ですが、残る側からすると貴重な戦力を失うことになります。人にもよりますが、上司から強く引き止められることもあるかもしれません。

ただ、引き留めにあったからといって退職を先延ばしにすることはやめましょう。すでに入社を決めた転職先の入社日が先延ばしになって先方に迷惑になり、転職早々に悪印象を与えてしまうことになります。

ここでは退職を引き留められることが怖い人に向けて、引き止められにくい退職理由の伝え方をご紹介します。

仕事内容が不満の場合はポジティブな退職理由を伝える

仕事内容そのものに不満を持って退職する場合、仮に上司に退職の理由を聞かれたとしても、素直に本音を話すことはおすすめしません。

仕事の内容はある程度は入社前に調べられたり、説明を受けられたりする部分であり、「下調べが足りない」という評価につながってしまいます。また、「忍耐力がない」「仕事に不満をもらすのは社会人として未熟」といった評価がされる可能性もあります。

今の仕事に対する不満を退職理由としてぶつけるのではなく、「これからどんな仕事にチャレンジしたいのか」「どんなビジョンをもって退職するのか」を退職理由として伝えることをおすすめします。

特に「やりたいことが今の業界では実現できない」という理由の場合は、引き止めされるリスクを軽減することができます。

人間関係が理由の場合はそれを隠して退職するほうが良い

人によっては、職場の人間関係に悩んだ末に退職を決める人もいるかもしれません。しかし、退職理由を聞かれた際に「人間関係が悪いので辞めます」とそのまま伝えるのはおすすめしません。

特に同業他社や、元の会社と取引関係にある会社に転職した場合、仕事で元の会社の同僚とつながりが残る場合があります。人間関係が悪いから辞めたことが同僚に伝わってしまうと、ビジネスの結果にも影響する可能性もあります。

例えば1人の営業回りでノルマの達成を求められる仕事を退職するときは、人間関係がどうであれ「みんなで結果を追い求める仕事がしたい」といったように、人間関係には触れずにポジティブな理由で転職活動をしたほうが良いでしょう。

給与の低さが理由の場合はキャリアプランを明確にしておく

給与の低さが理由の場合も、単に「給与が低いから辞めます」というネガティブな回答は避けるべきです。

「じゃあ、給料を見直すから残って」と言われてしまうと、退職できずに少額の昇給で働き続ける結果になってしまうことがあります。

給与の低さが理由の場合、ポジティブな表現で、かつ今の会社の体制では実現できない待遇を目指していることを告げると良いでしょう。

たとえば「いまは結果に関わらず給与はほぼ同じですが、今後は成果に応じたインセンティブを受け取れる企業に転職したいです」といった回答なら、引き止めに遭う可能性は低いでしょう。

ただし、どれだけポジティブな表現を混ぜても、給与の低さが退職の一因であると思われた場合、昇給したうえで働き続けることを提案される可能性があります。もし昇給による引き止めがあった場合は、仕事を続けるか辞めるかは明確にしておく必要があるでしょう。

体調不良や病気の場合は正直に伝える

仕事を辞める理由が肉体的・精神的な病気の場合は、包み隠さずに正直に伝えるほうが良いでしょう。民法628条に「やむを得ない事由があるときは、直ちに契約の解除をすることができる」と定められており、会社から引き止められなくなる可能性が高いです。

(やむを得ない事由による雇用の解除)

引用元:e-GOV法令検索 民法

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

ただし、退職の意思を伝えるまで体調不良のことを秘密にしておくことはおすすめできません。

退職の直前に体調不良のことを話すと「嘘をついているのではないか?」と疑われて上司の心証を悪くする可能性があります。体調不良が発覚したあとすぐに上司に報告して、体調の変化を定期的に報告しておくことで、体調不良による退職が受け入れられやすくなるでしょう。

なお、会社によっては「産業医を受診して休職すること」を勧められる可能性がありますが、自分の体調によって休職するか退職するかを判断しましょう。

休職して一時的にリフレッシュできても、復職するとまた体調不良になる可能性もあります。特に精神的な体調不良では職場にいること自体がストレスになることもあり、休職してもいずれ退職することになるかもしれません。

また、体調が悪化した原因が会社にある場合でも、その不満が上司に伝えることは避けたほうが良いでしょう。原因ではなく体調不良で働けないという結果のみ伝え、退職したい意思があることを明確に伝えたほうがトラブルなく退職できる可能性が高いです。

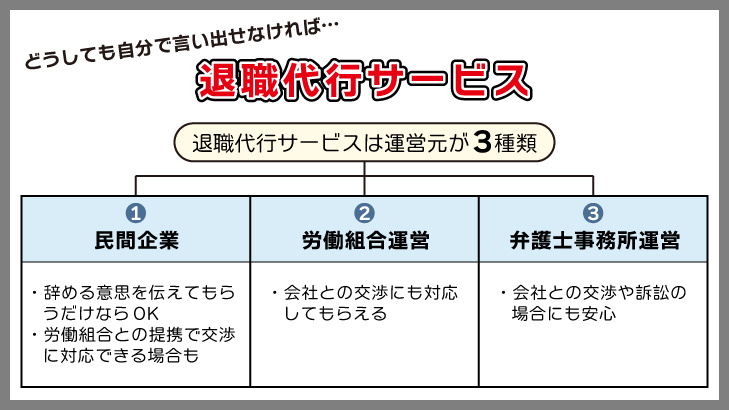

どうしても円満退職が無理なら退職代行サービスの利用も検討しよう

会社を辞める決心はついたのに上司が怖くて、どうしても言い出せない……

パワハラが横行している会社で働いていたり、上司に恐怖心を抱きながら働いていたりすると、退職の意思を上司に伝えることが難しいケースがあります。

どうしても退職を切り出せずストレスを抱えている場合は、「退職代行サービス」を利用することも選択肢の1つです。

退職代行は、弁護士や労働組合などの専門家が「仕事を辞めたいけど自分では辞められない」と思っている人の代わりに、職場に退職の申し入れを行い、円満退社ができるような手続きをしてくれるサービスです。

- 退職の意思を上司・会社に伝えること

- 退職に関する手続きを行うこと

これらを退職代行業者に依頼できるので、ストレスを感じることなく退職することができます。

ただし、ひとくちに「退職代行業者」といっても、運営元が「弁護士事務所」「労働組合」「民間企業」の3種類があり、それぞれ対応できる業務が異なるので注意が必要です。

| 運営元 | 弁護士事務所 | 労働組合 | 民間企業 |

|---|---|---|---|

| 退職意思の伝達 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 有給消化や未払い給与の交渉 | 〇 | 〇 | △※ |

| 会社から訴訟された際の対応 | 〇 | × | × |

※労働組合との提携で交渉できる場合がある

ただ辞める意思を自分の代わりに伝えてもらうだけであればどの退職代行業者でも問題ありませんが、職場との交渉については団体交渉権がある労働組合や、非弁行為の心配がない弁護士に対応してもらわなければいけません。また、万が一会社から訴訟を起こされた場合等、弁護士でしか対応することができません。

弁護士運営の退職代行業者なら対応可能な範囲が広いので、訴訟などトラブルが発生する可能性があるなら、弁護士運営の退職代行業者を選ぶのがおすすめです。ただし、対応範囲が広い分だけ依頼費用も高くなります。

仕事を辞めたい方のよくある質問・回答

最後に、仕事を辞めたいと思っている方がよく疑問に思うことと、その回答をご紹介します。

仕事を辞めるべきサインとは?

仕事を辞めるべきサインは人によってさまざまです。特に今の仕事を退職することを考えたほうが良い人は、「ストレスから体調不良になってしまっている人」です。

例えば会社でパワハラが横行していて、ストレスから「朝起きることができない」「寝付くことができない」といった状態になってしまっている場合、早急にストレスのもとから離れる必要があります。

上司や人事部に相談してもストレスの発信源である人から離れられない場合には、退職という選択肢を早急に検討するべきです。

そのほか、「今の会社にいてもスキルアップできず、給与も上がらない」と確認している場合や、「労働時間が長すぎてワークライフバランスを確保できない」など、自分の努力だけではどうにもならないことが原因で仕事にやりがいを感じられない場合、転職を検討することが必要なケースがあります。

仕事に向いていないときはすぐに転職するべき?

前述したように、仕事のストレスが身体の不調に繋がっている場合などは、すぐにでも退職・転職に向けて動き出したほうが良いことが多いです。

ただ、「やりがいが感じられない」「自分に合う仕事とは思えない」といった、我慢すれば続けられる不満に関して、転職は慎重に進めたほうが良い場合もあります。

すぐに転職を決断する前に、仕事を辞めた場合に生じるデメリットも想像してみましょう。

例えば「貯金が底を突くリスク」。先に退職してから転職活動をする場合、うまく転職活動ができないと貯金を崩しながら毎日の生活をすることになります。転職先が決まらないと国民健康保険料や国民年金保険料を自分で全額を負担することになり、貯金がどんどん減ってしまうでしょう。

仮に転職ができたとしても、勤続年数がゼロからのカウントになることで、一時的に前職よりも月収が下がったり、ボーナスが少なくなったりする可能性だってあります。

退職するか迷っている場合は、今後のプランや「何ヶ月まで無職で耐えられるか」をイメージして具体的な行動計画を立てることが大切です。

まとめ:仕事が辛くて辞めたくなったら転職することのメリットやデメリットを慎重に考えよう

どの業界でも「簡単で甘い仕事」というものはありませんが、人によっては我慢できないほど大変な仕事を任されることもあるかもしれません。

仕事が辛くて辞めたくなる人もいるでしょうが、衝動的に退職して良い場合とそうでない場合があります。毎日のストレスによって体調不良がすでに表面化している場合は、命や健康を守るためにも早期の退職が必要になる可能性があります。

一方、「やりがいが感じられない」「もっと良い待遇の会社で働きたい」など、我慢ができるストレスの場合には、転職について慎重に考えた方が良いでしょう。「働きたくないだけ」「親の介護がある」「まだ転職先が決まっていない」といった場合には安易に退職せず、今の職場で働きながら転職先を探したほうがリスクが低く安心です。

仕事を辞めたいという一時的な感情だけで退職するのではなく、転職後のキャリアプランやライフプランまで見据えて将来計画を立ててから転職活動を始めると良いでしょう。